蔡时青 资深研究员,博士生导师

邮箱:sqcai@shsmu.edu.cn

研究方向:神经系统衰老和离子通道功能调控

教育经历

1997-2002年 中国科学院上海植物生理生态研究所,博士

1993-1997年 中国农业大学 学士

工作经历

2025年-至今 上海交通大学医学院松江研究院,资深研究员

2009-2025年 中国科学院脑智卓越中心/神经科学研究所,高级研究员

2004-2009年 美国新泽西医科牙科大学,博士后

主要学术成绩及奖励

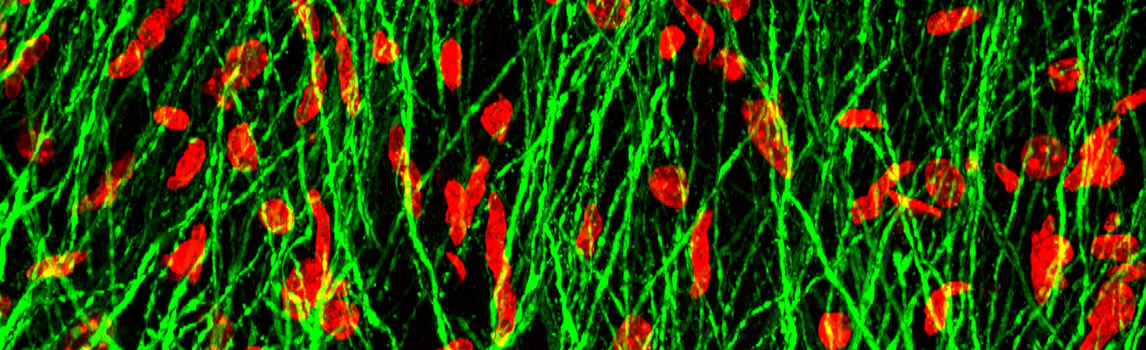

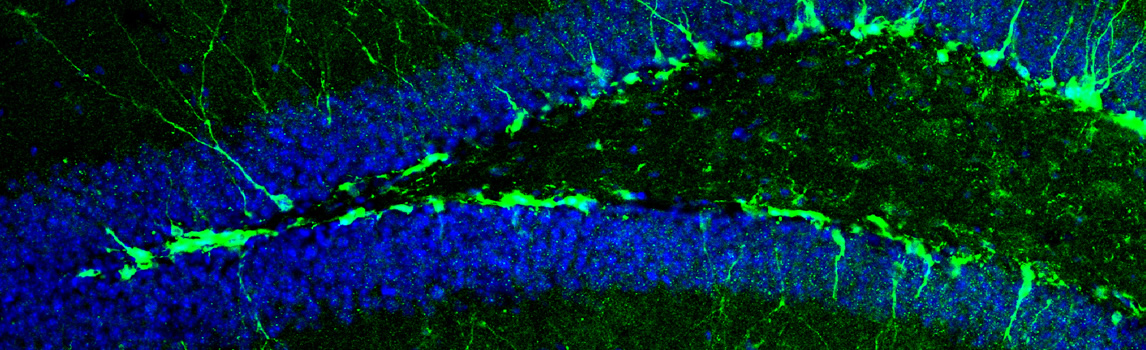

蔡时青研究员长期从事衰老的神经生物学机制研究、离子通道功能调控机制研究和致病离子通道基因突变的功能恢复研究,重点围绕脑衰老的分子机制研究,建立了独特而高效的研究系统,鉴定了调控脑衰老新的关键分子,揭示了调节机体衰老速率的胶质细胞-神经元新通路。这些创新成果为脑衰老调控机制提出了新的见解,为研发延缓衰老和预防神经退行性疾病新方法提供了新的理论依据和基因靶标。

近年来以通讯作者身份在Nature(2017、2020)、Nature Aging、Molecular Cell、PNAS等国际期刊发表研究论文。研究成果《两个保守的表观遗传调控因子妨碍健康衰老》入选2020年中国神经科学学会中国神经科学重大进展,《衰老的神经生物学机制研究》项目获2023年度上海市自然科学一等奖,《抗衰老新机制和新靶标研究》入选十三五国家自然科学基金资助项目优秀成果。蔡时青研究员于2020年获得谈家桢生命科学创新奖,中科院优秀博士生导师等荣誉,担任Neuroscience Bulletin副主编。

蔡时青 资深研究员

蔡时青 资深研究员

课题组主要研究神经系统衰老及离子通道功能功能调控机制。具体包括但不限于以下三个方面:

(1)衰老与神经退行性疾病的调节机制

老年性神经退行性疾病发生在衰老的大脑环境下,因此理解大脑衰老的调控机制对于防治这些脑疾病至关重要,然而有关大脑衰老的生物学研究还比较少,且调控机制不清。课题组成员通过研究分析数据库发现,在人类大脑衰老过程中,神经元之间、由神经递质介导的突触传递功能显著下降,并与认知等行为功能退化密切相关(Nature 2020)。基于此,课题组将利用多种研究体系,包括秀丽隐杆线虫、小鼠以及人脑数据库,以易于量化的神经递质水平为尺度来筛选和鉴定调控脑衰老的基因。

(2)以个体之间衰老速度差异为切入点,研究健康长寿的生物学机制

不同个体之间衰老的速度存在很大差异,大部分人行为和认知随衰老逐渐地退化,也有一些人在耄耋之年仍能保持较好的活力。这种现象提示我们,研究个体衰老速度差异的遗传基础将为抗衰老提供重要线索。课题组通过研究来自世界不同地区的野生型线虫,发现它们的行为随衰老退化速度存在着显著差异。进一步研究发现了神经肽基因 rgba-1 和它的受体基因npr-28的遗传多态性调控野生型线虫衰老速度(Nature 2017)。课题组将从不同品系线虫衰老速度差异为切入点,研究遗传多态性在健康衰老中的作用。

(3)离子通道致病突变体的功能纠正及其机制的研究。

蛋白运输缺陷是离子通道疾病最为常见的致病机制。因此,如何恢复运输缺陷型离子通道突变体功能一直是离子通道研究领域的重要问题。研究表明低温培养和离子通道抑制剂可以促使一些和疾病相关的运输缺陷型离子通道突变体上膜,进而恢复功能。但是低温和离子通道抑制剂不能应用于治疗离子通道相关疾病。课题组构建了针对LQTS2相关的膜运输缺陷型hERG突变体的筛选体系,利用CRISPR/Cas9文库寻找能够纠正致病hERG通道功能的基因,课题组将致力于离子通道致病突变体的功能纠正及其机制研究,为治疗离子通道相关疾病提供线索。

-

Tu C., Qian C., Li S., Lin DY., Liu ZY., Ouyang WG., Kang XL., Chen F., Song S., Cai,S*. (2025) Targeting the chromatin remodeler BAZ2B mitigates hepatic senescence and MASH fibrosis. Nat Aging. 5:1063-1078

-

Ye, S., Song, S., Liu, X., Luo, Y., Cai,S.* (2025) A small-molecule screen identifies novel aging modulators by targeting 5-HT/DA signaling pathway. Aging Cell. 24: e14411.

-

Yao, L., Ruan, M., Ye, S., Cai,S.* (2023) DNA topoisomerase 2-associated proteins PATL1 and PATL2 regulate the biogenesis of hERG K+ channels. PNAS. 120: e2206146120

-

Yuan, J., Chang, S., Yin,S., Liu, Z., Cheng, X., Liu, X., Jiang, Q., Gao, G., Lin, D., Kang, X., Ye, S., Chen, Z., Yin, J., Hao, P., Jiang, L.* & Cai,S.* (2020) Two conserved epigenetic regulators prevent healthy ageing. Nature. 10: 1038

-

Bai,X., Li,K., Yao,L., Kang,X., Cai,S.* (2018) A forward genetic screen identifies chaperone CNX-1 as a conserved biogenesis regulator of ERG K+ channels. J gen physiol. 150: 1189-1201

-

Jiang,Q., Li,K., Lu,W., Li,S., Chen, X., Liu,X., Yuan,J.,Ding, Q.,Lan,F.,* ,Cai,S.,* (2018) Identification of small-molecule ion channel modulators in C. elegans channelopathy models. Nat commun. 9: 3941

-

Yin,J., Gao,G., Liu,X., Hao,Z., Li,K., Kang,X., Li,H., Shan,Y., Hu,W., Li,H., Cai,S.* (2018) Genetic variation in glia-neuron signalling modulates ageing rate. Nature. 551: 198-203

-

Li,K., Jiang,Q., Bai,X., Yang,Y., Ruan,M., Cai,S.* (2017) Tetrameric Assembly of K+ Channels Requires ER-Located Chaperone Proteins. Mol cell. 65: 52-65

-

Chen,X., Ruan,M., Cai,S.* (2015) KChIP-like auxiliary subunits of Kv4 channels regulate excitability of muscle cells and control male turning behavior during mating in Caenorhabditis elegans. J neurosci. 35: 1880-1891

-

Yin,J., Liu,X., Yuan,J., Jiang,J., and Cai,S.* (2014) Longevity manipulations differentially affect serotonin/dopamine level and behavioral deterioration in aging Caenorhabditis elegans. J Neurosci. 34: 3947-3958

-

Sesti,F., Liu,S., Cai,S. (2010) Oxidation of potassium channels by ROS: a general mechanism of aging and neurodegeneration? Trends cell biol. 20: 45-51

-

Cai,S.*, Wang,Y*., Ki Ho Park*., Tong,X., Pan,Z.,and Sesti ,F. (2009) Auto-phosphorylation of a voltage-gated K + channel controls non-associative learning. Embo. J. 28: 1601-1610

-

Tutak,W., Ki-Ho, Park., Fanchini,G.,Vasilov, A., Cai,S., Partridge,N., Sesti,F., Chhowalla, M. (2009) Toxicity induced enhanced extracellular matrix production in osteoblastic cells cultured on single walled carbon nanotube networks. Nanotechnology, 20: 25101

-

Cai,S., Sesti ,F.* (2009) Oxidation of a K+ Channel causes progressive decline in sensory function during ageing. Nat.neurosci. 12: 611-617

-

Cai,S., Sesti ,F.* (2007) A new mode of regulation of N-type inactivation in a Caenorhabditis elegans voltage-gated potassium channel. J biol chem. 282: 18597-18601

-

Cai,S., Li,W., Sesti ,F.* (2007) Multiple modes of A-type Potassium current regulation. Invited review Curr pharm frdign. 13: 3178-3184

-

Hernandez,L., K.H.Park., Cai,S., Qin, L. Partridge,N., Sesti,F. (2007) The antiproliferative role of ERG K+ channels in rat osteoblastic cells. Cell biochem biophys. 47: 199-208

-

Cai,S., Hernandez L., Wang Y., Ki Ho Park., Sesti F. (2005) MPS-1 is a K+channel b-subunit and a serine/threonine kinase. Nat.neurosci. 8: 1503-1509

当前位置:

当前位置: