医疗器械创新与转化平台的启动,将促进这些瞄准百姓需求的项目进一步孵化问世。

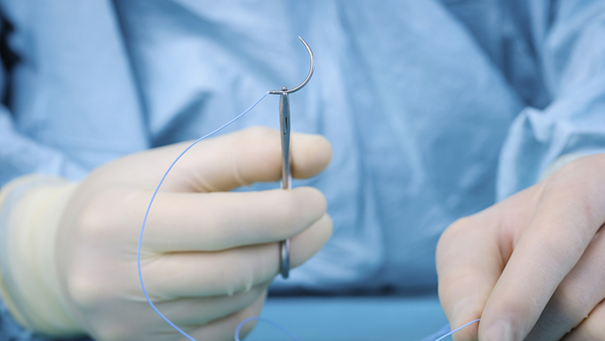

一根小小的手术缝合针,如何升级改版?由上海交通大学医学院附属九院的医生提出的原创想法,经由上海理工大学材料工程学院马凤仓教授牵头攻关,仅用了几个月就拿出了解决方案——既破解了以往国产缝合针容易弯折且扯破皮肤的难题,又化解了国外进口的手术缝合针价格较高的困扰,制作成本仅为国外的三分之一。

众所周知,高性能医用不锈钢缝合针的关键技术在于高硬度缝合针的尾部钻孔,国外一般采用激光打孔,而我国的缝合针生产企业不具备这样的条件和能力。目前,国产医用不锈钢缝合针与国外产品相比,存在易弯、易断等问题。而且,国产医用不锈钢缝合针的尾部是三角形,而国外不锈钢缝合针的尾部是圆形,相比之下,三角形的针头更容易扯破皮肤。

因此,我国的高性能缝合针只能大部分依靠进口。马凤仓教授告诉记者,从日本引进的医用缝合针每一根针的价格大约在10元至30元不等;而从美国进口的医用缝合针必须和搭配购买专用的缝合线,这样一来,每套针线打包价大约400元至500元。又因为医用手术缝合针都是一次性使用的,这无形中增加了病患的手术成本。

面对这些瓶颈,马凤仓教授的研究团队通过材料创新,通过在软态度下成型、钻孔,并借助最终热处理提升其性能,达到了进口医用缝合针的锋利度和高穿刺度。

然而,材料生产企业反应,由于加工能力的原因,无法大量生产。“产业化的进程,一度陷入僵局。”马凤仓说道。巧的是,在疫情期间,口罩机给了马凤仓启发——用新方法实现高硬度缝合针的精准可控钻孔,目前已实现最小直径达0.03毫米的尾孔加工,并适用于市场上所有规格缝合针尾孔加工。这一技术也彻底摆脱了高硬度缝合针尾孔完全依赖激光加工的局面。

然而,手术缝合针走出实验室走上手术台,还有很长的路要走。“我们团队都是技术出身的教师,缺乏管理、经营、销售的经验。同时,医疗器械有着严格的注册制度,需要专业人才去完成送检、备案等手续。缝合针真正产业化,单靠高校力量是很难实现的,需要更多的人力、物力、财力支持。”马凤仓教授表示,和手术缝合针一样,帮助患者更快凝血的手术刀、人工智能辅助麻醉的机器人、智能对焦的手术无影灯等医工交叉合作项目,都面临“创新链”与“产业链”对接的问题。

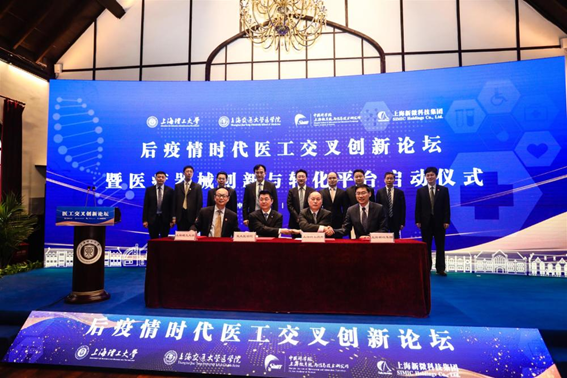

正是看到了这一点,上海理工大学、上海交大医学院和中国科学院上海微系统与信息技术研究所、上海新微科技集团有限公司,在不断交流、碰撞的过程中擦出合作的火花,于5月29日联合共建“医疗器械创新与转化平台”,以汇集校、企、医、监、研多方资源,以医护重大需求为导向,开展多学科交叉研究,重点开发进口依赖度高、临床需求迫切的高端医疗器械或医疗材料,实现医疗装备关键核心技术突破,打造“医院-高校-研究院-企业-医院”的医疗器械产业闭环。

原文链接:https://web.shobserver.com/wxShare/html/253676.htm?from=timeline&isappinstalled=0