8月27日,上海交通大学公共卫生学院王慧教授课题组联合中科院上海药物所Daniel Falush及杨超团队、西班牙巴塞罗那自治大学Jaime Martinez-Urtaza教授团队,在Nature Ecology & Evolution发表题为“Wave succession in the pandemic clone of Vibrio parahaemolyticus driven by gene loss”的研究论文,揭示了引起我国食源性疾病的重要致病菌:副溶血性弧菌的适应性进化分子机制——副溶血性弧菌通过腐胺基因簇的缺失,显著增强环境适应(生物膜形式及几丁质粘附增殖)和人类宿主适应(肠道粘附、定植及增殖)的生存优势,成为致病和传播的优势流行群,此项研究为理解病原菌适应性进化提供了全新视角。

副溶血弧菌是一种嗜盐性的海洋弧菌,是进食水产品引起食源性疾病的首要病原菌;也是多种水产品的重要病原菌。副溶血性弧菌株有致病菌和非致病菌之分。1996年印度首次报道了副溶血性弧菌致病克隆群,随后该克隆群迅速扩散至全球,形成最主要的流行群——大流行群(pandemic clone)。目前,我国超过70%的副溶血弧菌感染由其引起。

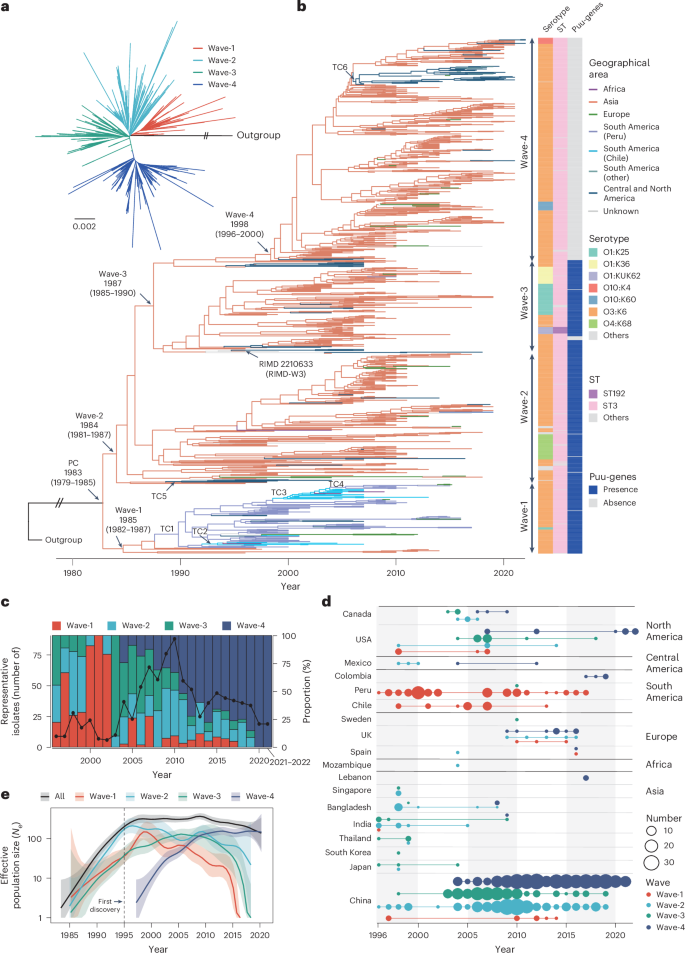

研究团队发现,在进化过程中,大流行群逐渐分化出4个亚群(waves)-这些亚群依次交替主要人群的感染流行,而“第四波”(Wave-4)逐渐取代其他亚群,成为近十几年来最主要的流行群。

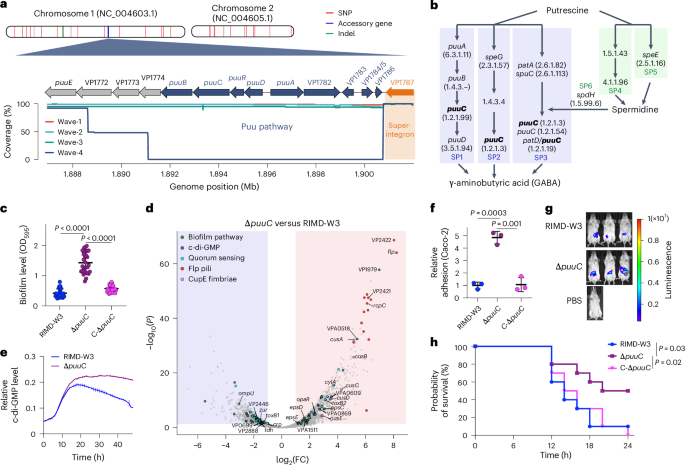

那么,Wave-4为何最终胜出?研究团队对大流行群wave1-4的全基因组变异位点进行了深入分析,同wave1-3相比,wave-4流行群“丢失”9个与腐胺(一种常见多胺)代谢通路相关的基因。进一步的实验研究发现,基因缺失给wave-4带来了两方面优势:一是环境生存优势,wave-4 流行群形成生物被膜(biofilm)抵抗不利环境的能力更强,在几丁质等界面上的定植与增殖能力更强;二是在动物及人类宿主肠道粘附、定植、增殖更强,从而更易借助人类活动实现全球扩散。有趣的是,尽管基因缺失提升了wave-4的生存与传播能力,但降低了其菌株的致病性。Wave-4引起的腹痛、呕吐、发烧明显低于wave1-3。

进一步分析发现,在其他细菌中也存在腐胺代谢基因缺失的现象。例如在霍乱弧菌(Vibrio cholerae)和大肠杆菌(Escherichia coli)中,基因缺失同样增强了生物膜形成与细胞粘附能力。这表明:基因缺失可能是细菌中一种普遍存在、但被低估的适应性进化机制。

本研究首次从进化的角度,结合生物信息学、组学及实验,清晰地解析副溶血性弧菌通过基因丢失获得竞争优势的分子机制,为我们理解致病菌适应性进化提供了新视角。

中国科学院药物研究所Daniel Falush研究员、杨超副研究员,上海交通大学公共卫生学院王慧教授,西班牙巴塞罗那自治大学Jaime Martinez-Urtaza教授为本论文通讯作者。副研究员杨超、Sarah L. Svensson,上海交通大学公共卫生学院邱红玲博士,无锡市疾病预防控制中心倪程佩博士为本论文共同第一作者。本研究由国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国科学院青年创新促进会、上海市启明星、上海市公共卫生体系建设三年行动计划等项目资助。