子宫腺肌病好发于生育年龄妇女,发病率为7%~23%,以痛经、月经过多、慢性盆腔痛、不孕为主要症状,严重影响了女性的生活质量和生殖健康。然而,目前尚无特异的诊治手段,现有的激素为主的治疗存在副作用大、易复发的问题。明确子宫腺肌病的发病机制,找到子宫腺肌病特异的、新的诊治靶点是亟待解决的问题。

近日,上海交通大学医学院附属仁济医院生殖医学中心孙贇教授团队在Advanced Science发表研究文章From Invaginating Site to Deep Lesion: Spatial Transcriptomics Unravels Ectopic Endometrial Penetration Features in Adenomyosis。该研究采用空间转录组技术,绘制了子宫腺肌病从子宫内膜内陷部位到深层病灶的转录图谱。

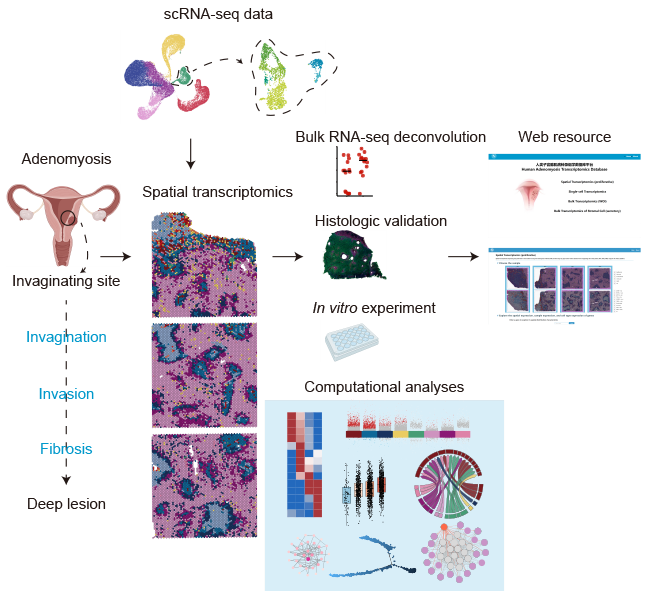

基于经典的内膜内陷假说,研究团队采用空间转录组技术对子宫腺肌病样本进行测序,结合已发表的子宫及子宫腺肌病单细胞转录组数据,发现了在基底层内膜内陷、异位病灶入侵、异位病灶纤维化过程中起主要作用的子宫细胞类型及空间特异性调控分子。研究进一步通过已发表的子宫腺肌病bulk转录组数据反卷积、组织学实验以及细胞学实验对发现的机制进行验证,并且整合目前已有的子宫腺肌病转录组数据构建了第一个子宫腺肌病转录组学数据库。

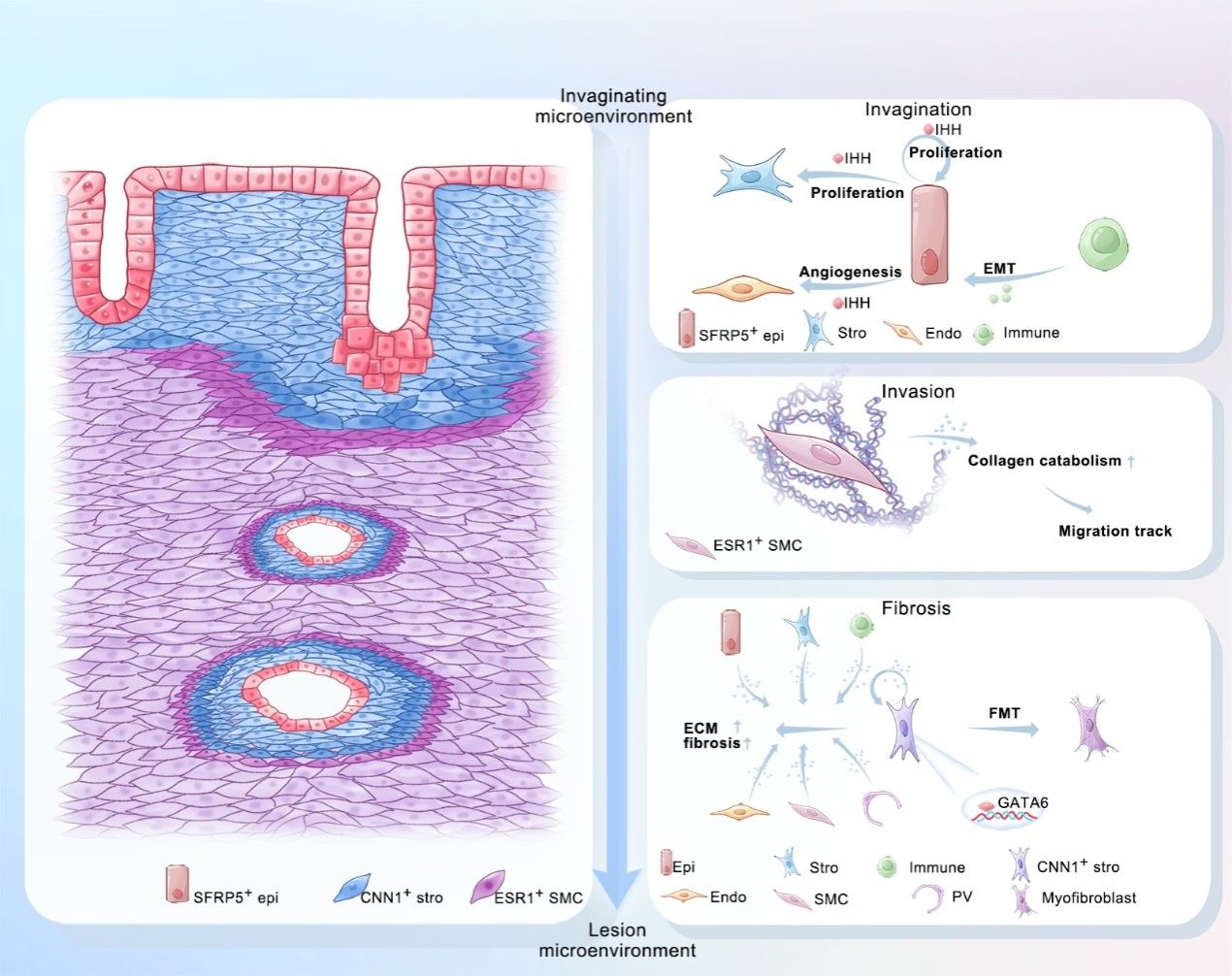

研究还发现,位于内膜内陷部位的SFRP5+上皮细胞通过自分泌和旁分泌释放IHH信号,显著促进子宫内膜的增殖和血管生成,并通过上皮-间质转化启动内膜内陷过程。在内膜内陷后,ESR1+平滑肌细胞通过降解胶原蛋白,为异位内膜的侵袭建立了迁移通道。同时,病灶微环境信号增强CNN1+基质成纤维细胞的促纤维化功能,使其发生成纤维细胞向肌成纤维细胞转化,导致病变区域的纤维化。

该研究通过系统生物学方法对子宫腺肌病发病的主要过程进行详细的蓝图绘制,为理解子宫腺肌病的病理机制提供了新的视角,为进一步的临床转化提供了空间、阶段特异性的靶点。

上海交通大学医学院附属仁济医院生殖医学中心孙贇教授为该论文的通讯作者,孙贇教授课题组李博豫博士、齐家主治医生为该论文的共同第一作者。该项研究工作得到了科技部国家重点研发计划、国家自然科学基金重点项目等经费的资助。