2025年是中国与埃塞俄比亚建交55周年。半个多世纪以来,中埃始终秉持“相互尊重、平等互利、合作共赢”原则,在政治、经济、卫生等领域结下深厚友谊。恰逢此时,上海交通大学医学院-国家热带病研究中心全球健康学院依托“全球挑战计划”,于2025年7-8月启动“中国抗疟经验在非洲的优化与推广”实践项目。该项目以埃塞俄比亚这一疟疾高负担国家为核心战场,通过“理论筑基-实地破题-合作落地”的全链条行动,将中国抗疟智慧转化为助力非洲的务实方案,为中埃建交55周年献上“健康合作”的厚重礼赞。

全球健康学院与沃莱塔索多大学代表交流

国内调研:凝练中国方案

7月29-31日,项目训练营在上海交通大学医学院启动,来自基础医学、公共卫生、计算机和艺术设计等多个学科共15名学生参加了本次活动。在课程学习中,全球健康学院副院长周晓农研究员重点讲解了中国“1-3-7”疟疾防控策略,即“1天内完成病例报告、3天内开展个案调查、7天内完成疫点处置”。这一模式被誉为中国实现疟疾消除的“金钥匙”,也为非洲等流行地区提供了快速响应和精准干预的借鉴框架。全球健康学院教师Kokouvi Kassegne博士讲授疟疾流行病学基础,分析全球与埃塞俄比亚的流行态势。原盖茨基金会高级项目官员韦晓宇以逻辑框架法带领学员演练项目设计,强调监测、预防、治疗、媒介控制与社区动员的系统衔接。在云端研讨中,冯欣宇副研究员剖析中国消除疟疾的制度与技术路径,国家热带病研究中心王多全研究员分享中国经验在坦桑尼亚的本土化实践。埃塞俄比亚沃莱塔索多大学副教授Teklu Takele也提出当地的防控现状,以及优化物流、实验室能力和基层干预的建议,为中国经验落地提供了参考方向。

为加深内容理解,学员们于7月31日前往江苏省寄生虫病防治研究所与无锡市滨湖区疾控中心,深入学习中国在寄生虫病防控和媒介治理方面的经验与探索。在江苏省寄生虫病防治研究所,学员们走进科普馆参观,聆听专家讲解并参与实验室体验。专家指出,中国在疟疾防控方面的成功实践,不仅为本国筑起了坚实防线,也为非洲等高发地区提供了宝贵经验。在蚊媒实验室和半现场监测基地,学员们直观了解不同蚊种的传播机制、抗药性演化与监测技术,并与科研人员探讨非洲媒介控制的现实挑战,强化问题意识与实践导向。

开营仪式与参观江苏省寄生虫病防治研究所科普馆

学员们还走进无锡市滨湖区疾控中心,全面认识基层疾控在传染病防控、健康监测与应急响应中的关键作用。疾控专家以真实案例和详实数据展示了“最后一公里”公共卫生网络的高效运行与精准治理。通过此次实地参访与交流,学员们认识到全球健康不仅依赖宏观层面的制度与政策设计,更根植于社区一线的每一次监测、宣教与干预。这不仅增强了他们的责任感,也激发了投身全球健康事业的使命感。

参观无锡市滨湖区疾控中心与结营仪式

非洲调研:推动本土落地

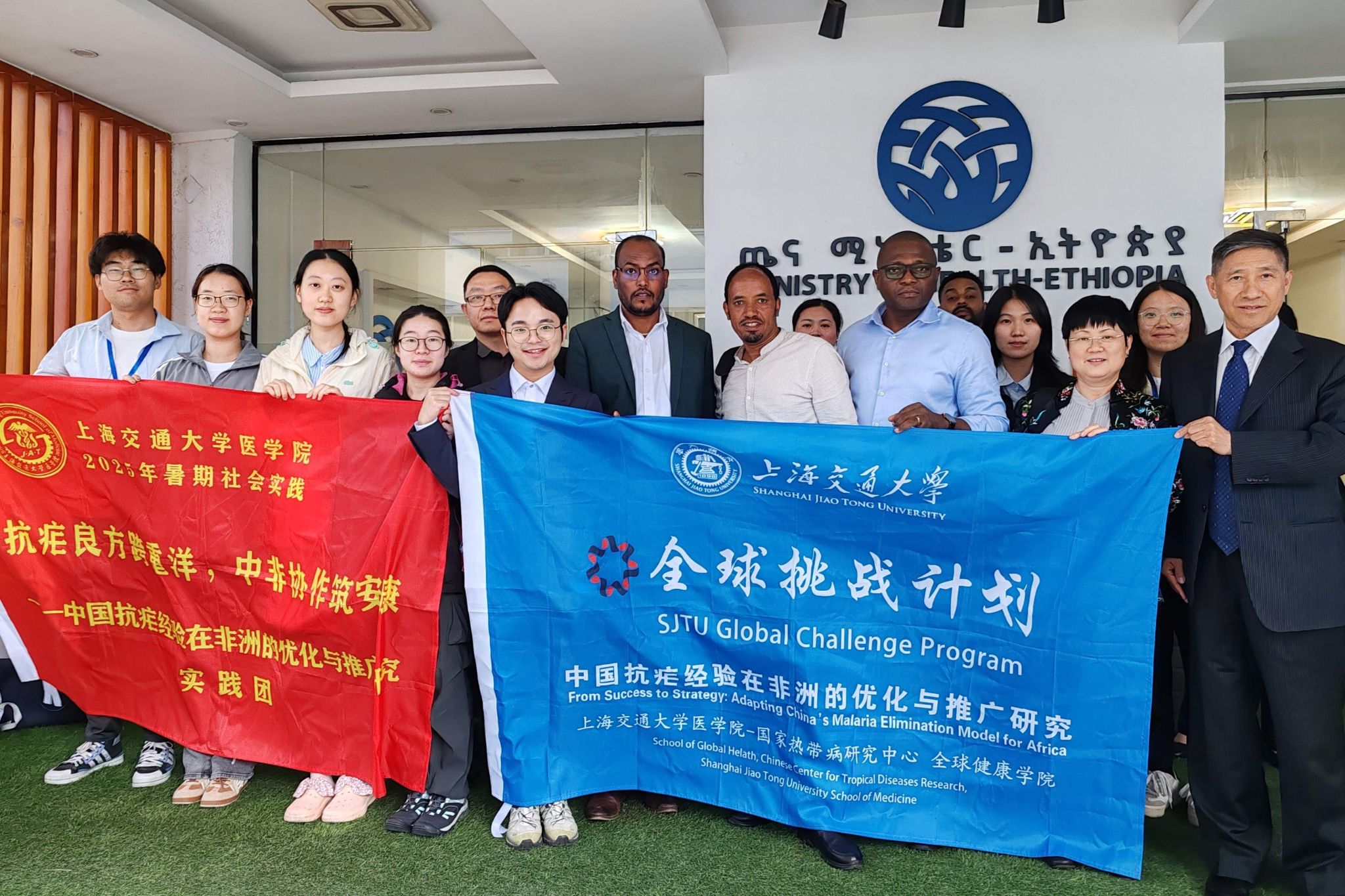

当地时间8月25日,实践团抵达埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴。实践团受邀参加埃卫生部与中国医药保健品进出口商会联合主办的公共卫生合作交流会,会上埃塞方介绍本国人口、医疗体系及疟疾防控挑战,中方企业代表分享非洲项目落地案例,双方同意加快推进务实合作。会后,实践团成员就平衡中方经验与非洲本地需求、突发状况应急处理等问题与各方交流,进一步厘清国内外公共卫生合作落地路径。同学们深刻领悟到,成功的跨国公共卫生合作,绝非简单的技术复制,而是需要卫生、外交、商业、科研等多部门协同,并深度尊重和融入当地需求的系统工程。

参加公共卫生合作交流会

当地时间8月26日,实践团前往疟疾高发的埃塞俄比亚南部地区沃莱塔索多镇开展现场工作。在27日与沃莱塔索多大学的座谈中,中埃专家共同讨论诊断能力建设、媒介控制与社区动员等重点议题。针对当地显微镜检测成本高、操作复杂的现实,实践团成员提出在传统镜检基础上,以RDT快速诊断工具作为基层补充方案。同时,实践团还介绍了由中国“1-3-7”模式延伸出的“1,7mRCTR”策略(基于社区的快速筛查和处置),可推进当地对病例的早发现和早干预。实践团成员深刻认识到,中国抗疟经验的推广并非单向输出,而是需紧扣当地医疗资源禀赋进行灵活适配,将成熟策略转化为接地气的落地方案。

沃莱塔索多大学学术座谈

当地时间8月27日,实践团在Bele初级医院向医护人员演示了RDT标准化操作,为患者开展现场RDT快速随机筛查。在20名发热患者中,实践团检出9例阳性,并由此结合中国循证方案提出诊断及治疗建议。实践团成员不仅熟练掌握了RDT试剂结果判读等实操要点,更在制定个体化建议时体会到此前在国内课堂学习的中国治疗方案,需根据当地患者病情、用药可及性灵活调整,对精准防控有了更具象的理解。

在医院附近的社区中,实践团还走访了多户居民家庭并发放防控物资,还通过安置诱蚊灯开展媒介监测。诱蚊灯在当日夜间捕获的56只蚊子,为建立本地媒介动态数据库提供了基线数据。实践团成员在入户访谈中,直观了解到居民对疟疾传播途径的认知误区、家庭蚊虫滋生的主要场景,也意识到物资捐赠需同步配套健康宣教,深刻理解到社区是疟疾防控的最后一道防线,只有贴近居民需求才能制定有效策略。

前往Bele初级医院和社区调研

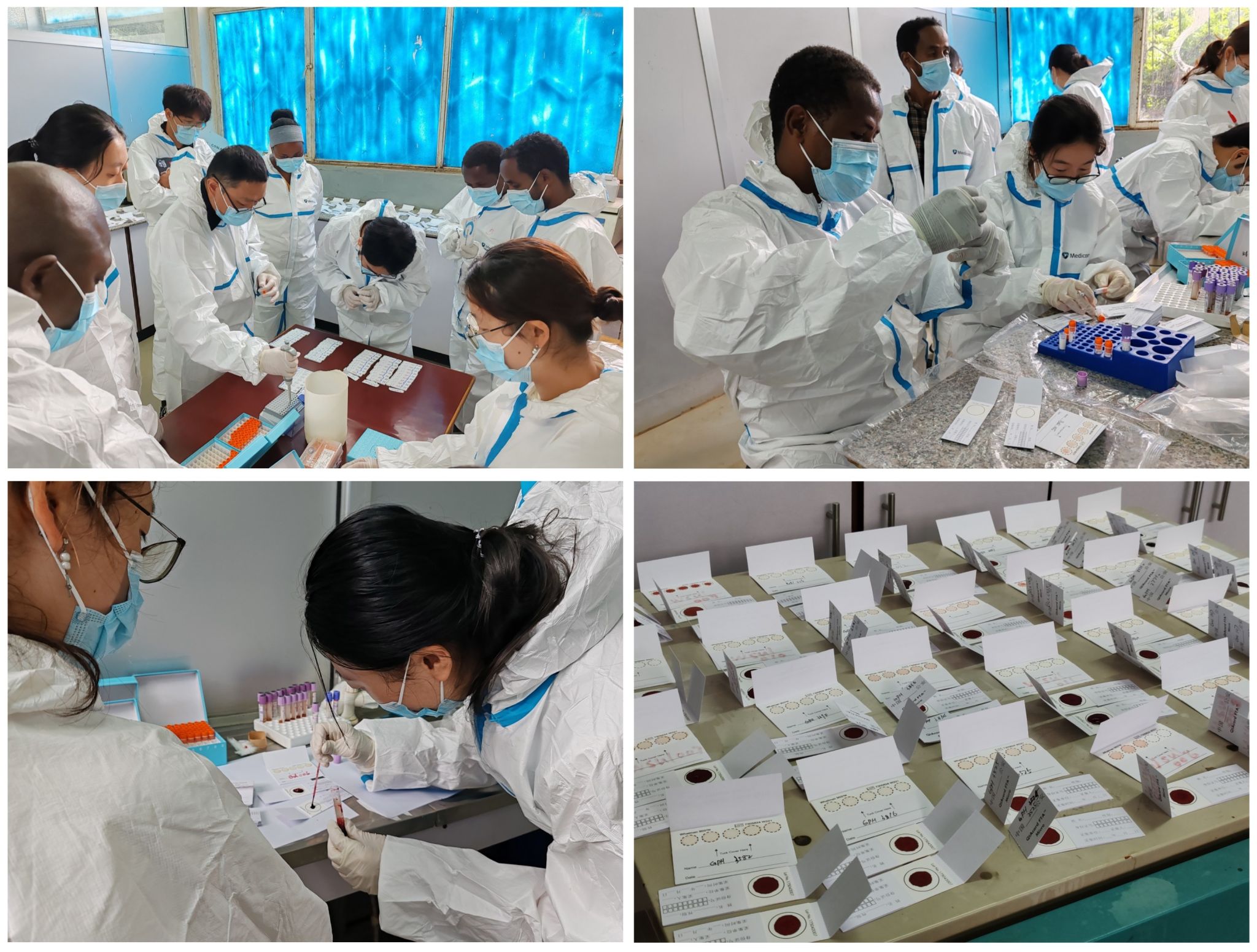

在沃莱塔索多大学的实验室里,实践团成员与当地技术人员并肩操作,开展RDT复核与DNA提取实验。从试剂配比到设备操作,他们手把手地进行教学,耐心细致地讲解每一步的关键点。在并肩操作与悉心指导中,实践团成员不仅传递了知识,更收获了跨文化协作的宝贵经验。同学们真切地体会到,真正的帮助并非简单的给予,而是平等的协作与赋能;真正的援助是授人以渔,是点燃当地自主发展的能力火种,这是一种播种希望、共筑未来的深远合作。

与沃莱塔索多大学相关代表共做实验

当地时间8月29日,“上海交通大学日”(SJTU DAY)在沃莱塔索多大学举行。双方回顾合作历程,展示调研成果并开展文化交流。实践团成员提出“以镜检为主、RDT为辅”的诊断策略建议。这份结合了严谨数据与实地观察的“中国方案”,获得了与会埃方专家的高度认可。从初抵时的学习者,到深入一线的实践者,再到此刻自信展示成果的建言者,同学们完成了身份的蜕变。这份来自中国的方案不仅是智慧的结晶,更承载着青年一代的全球视野与责任担当。沃莱塔索多大学向实践团师生颁发了荣誉证书,这不仅是对他们辛勤付出的肯定,更是对这段跨国友谊与合作的最好见证。

SJTU DAY

携手未来:共筑健康合作之桥

从上海到埃塞,本次项目实现了“中国经验”到“非洲实践”的跨越,探索出一条“需求对接、技术适配、能力共建”的合作路径。正如周晓农研究员所说:“全球健康治理不是单向输出,而是双向奔赴。”此次实践不仅把中国智慧带到非洲,也让中国青年从埃塞的真实场景中学到本土化适配的重要性。站在中埃建交55周年的新起点,上海交通大学医学院全球健康学院将继续推动合作深化,为共建“没有疟疾的世界”和人类卫生健康共同体贡献“中埃力量”。