1月24日,中国科学院脑智卓越中心/上海脑科学与类脑研究中心刘真、孙怡迪、朱文成,复旦大学附属中山医院生殖医学中心木良善,以及上海交通大学医学院李辰合作在国际学术期刊Cell在线发表了题为“Comparative proteomic landscapes elucidate human preimplantation development and failure”的研究论文。在这项工作中,研究团队优化了此前开发的超灵敏蛋白质组学技术体系,并通过低投入的样本描绘了人类和小鼠着床前胚胎的深度蛋白质组景观图谱。团队结合跨物种比较和多组学整合分析,系统性地解读了哺乳动物早期胚胎发育的过程,并围绕临床上常见的低质量胚胎的形成进行了单胚胎蛋白质组分析。该研究为理解哺乳动物着床前胚胎发育提供了跨物种的新资源,为通过多组学解析早期胚胎发育机制提供了新思路,也为研究人类着床前胚胎发育失败建立了新范式。

哺乳动物着床前胚胎发育包含受精、合子基因组激活(ZGA)、滋养层细胞和内细胞团的分化(第一次谱系分化)等关键生物学事件。近年来,随着单细胞/微量核酸测序组学技术的不断发展,科学家们在早期胚胎转录组、表观组和翻译组的解析方面取得了重要进展,极大地推动了对哺乳动物着床前胚胎发育的理解。已有研究显示早期胚胎发育阶段,转录和翻译之间存在大量的解偶联调控。蛋白质是细胞发挥功能的主要分子机器,因此全面深入的蛋白质组研究对于理解早期胚胎发育具有重要意义。然而,由于蛋白质不具有核酸的可扩增特性,先前的胚胎蛋白质组学研究通常需要大量胚胎样本,或者蛋白质的鉴定深度较为有限。目前,只有少数研究从蛋白质组层面解读了早期胚胎的发育。

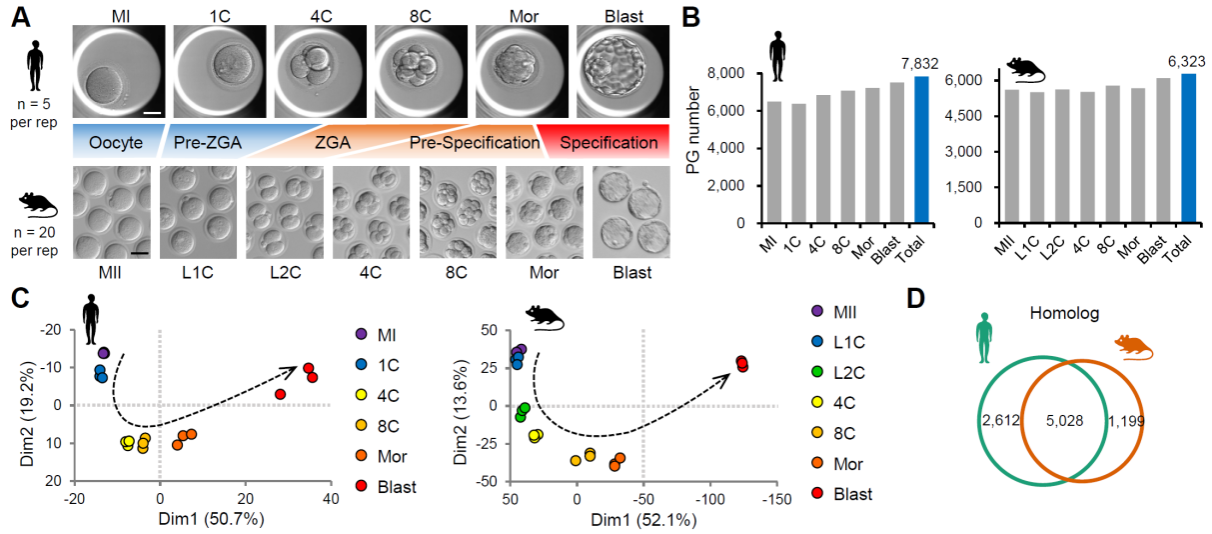

研究团队首先改进了前期开发的CS-UPT超敏蛋白质组技术体系,通过优化裂解液体系、简化实验流程、扩展谱图数据库等,成功地在单枚人类卵细胞中鉴定出超过4500种蛋白质。随后,研究团队应用该技术绘制了人类和小鼠卵细胞及着床前胚胎发育过程中的深度蛋白质组景观图谱。在人类研究中,每个实验重复仅使用5枚卵细胞或胚胎,在不同发育阶段共鉴定近8000种蛋白质;而在小鼠研究中,每个实验重复仅使用20枚卵细胞或胚胎,共鉴定超过6300种蛋白质(见图1)。

图1. 首幅着床前胚胎发育的跨物种深度蛋白质组景观图谱。

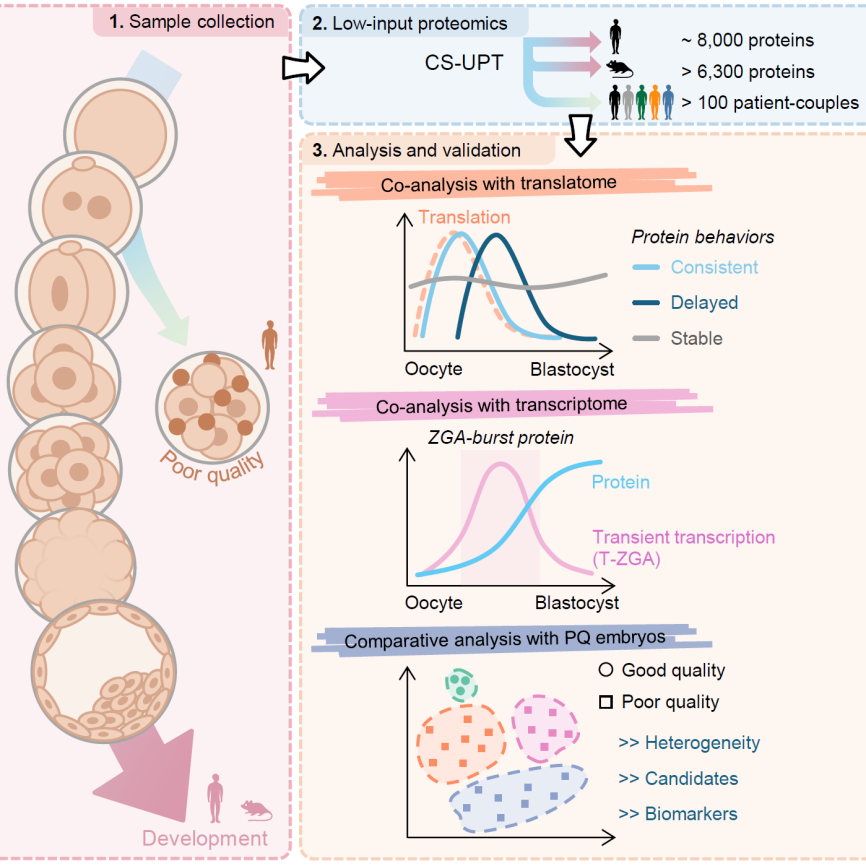

通过跨物种比较,研究团队发现人类和小鼠的蛋白质动态差异主要集中在合子基因组激活前后(pre-ZGA和ZGA)。这一发现为理解物种间合子基因组差异性调控提供了蛋白质组层面的基础。与清华大学颉伟团队及合作者绘制的翻译组图谱联合分析后,研究表明,相较于翻译激活动态,蛋白质的动态变化可分为三种类型:同步、延迟和稳定。研究人员在小鼠母源-合子转换(MZT)早期进行了翻译抑制和蛋白降解抑制实验,进一步验证了观察到的胚胎蛋白质组动态。

ZGA是早期胚胎发育一个关键事件,在此时期胚胎基因组首次出现大规模的转录,然而这些新的转录本的具体功能却并不清晰。在进一步整合早期胚胎转录组和翻译组信息后,研究人员对 ZGA 转录本进行了分类,并定义了两种主要类型:增加型ZGA(increasing ZGA, I-ZGA)和瞬时型ZGA(transient ZGA, T-ZGA)。有趣的是,研究人员发现许多 T-ZGA 转录本产生的蛋白质会在转录和翻译激活后持续积累,并在第一次谱系分化时期达到最高丰度。这类蛋白质被命名为“ZGA-burst protein”,其积累模式暗示它们可能在第一次谱系分化的调控中起到重要作用。为验证这一点,研究人员选择了数个符合这一动态规律的转录调控因子,在小鼠的一细胞阶段进行了基因敲除实验,并鉴定出多个新颖因子参与着床前胚胎的发育。转录组分析显示,这些 ZGA 基因的缺失未影响 ZGA 阶段的基因表达,但却显著阻碍了发育后期囊胚的形成,提供了关于 ZGA 如何调控第一次谱系分化的新证据。

随后,研究人员进一步选择了人类着床前低质量(poor quality, PQ)胚胎形成这一常见临床事件来验证发育蛋白质图谱的应用价值。在临床实践中,PQ 胚胎的形成在同一患者之间存在异质性。为此,研究人员招募了超过 100 对辅助生殖患者,并对其产生的 140 余枚临床上常规丢弃的 PQ 胚胎进行了单胚胎蛋白质组分析。在单胚胎水平,平均可鉴定出约 4800 种蛋白质。分析结果表明,不同捐赠者来源的优质(good quality, GQ)胚胎在蛋白质组层面表现出高度相似性;而即便是来自同一捐赠者的 PQ 胚胎,也可能被分为不同的亚型。除了母源蛋白质降解和新合成蛋白质增加方面的失调,这些 PQ 胚胎普遍表现出稳定蛋白质的失调。此外,研究还揭示了一些可能导致 PQ 胚胎形成的候选蛋白质。

图2. 研究的主要内容。

总之,该研究在技术改进、资源挖掘、发现探索和临床应用等方面进行了整合,为理解人类和小鼠的着床前胚胎发育,以及人类着床前发育失败提供了新的视角、资源和思路。

该研究获得了国家自然科学基金委、上海市科学技术委员会等相关计划的资助。