【编者按】2018年是改革开放四十周年。40年来,在中国共产党领导下,中国人民凭着一股逢山开路、遇水架桥的闯劲,凭着一股滴水穿石的韧劲,成功走出一条中国特色社会主义道路,创造了人类历史上多个前所未有的奇迹。为全面回顾改革开放40年来交大医学院走过的发展历程,围绕党的十九大和上海市第十一次党代会确定的主题主线和奋斗目标,在医学院第十一次党代会精神指引下,围绕医学院深化教育综合改革和促进“双一流”建设等重点工作,更好地统一思想,振奋精神,医学院党委宣传部现推出纪念改革开放四十周年系列栏目“四十人话四十年”。

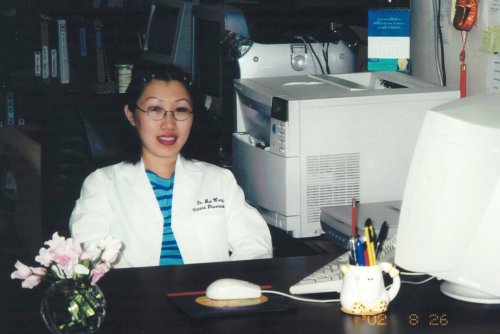

本期访谈人物:公共卫生学院院长 王慧

“我们都是改革开放的受益者。”提到改革开放,上海交通大学公共卫生学院院长王慧深有感慨地说到,“我们这一代人的成长紧紧跟随着时代的步伐。我是一个幸运者,从小学到大学,从读研究生到期间有机会出国深造近十年,始终都沐浴着改革春风。2005年底回国又正赶上国家科技发展的大好时机。”

翻看王慧的简历,国家杰青、中科院百人计划、中国青年女科学家奖、上海市三八红旗手、上海市优秀学术带头人、上海市领军人才,诸多荣誉之外更引人注目的是专业变化。“我原来是做临床的,做了六年的临床大夫,出国后从事肿瘤靶标药物研究,2015年底中科院百人计划引进回国工作。我经历了临床医生、基础科研到大健康转化研究的转变。”谈及自己的学术生涯与其中的重大转折,王慧的话语饱含深情而又富有哲理,“我在博士期间,意识到临床大夫是点对点的帮助病人,而科学研究,是可以惠及大众的,因此有了第一次的转身。”而谈到为何再次由基础研究转向了大健康领域时,她提到:“当前慢性病是影响世界人口健康的主要原因,伴随工业化、城镇化、老龄化进程加快,我国慢性病发病人数呈现快速上升趋势。其中慢性病占总疾病负担的70%,导致的死亡已经占到我国人口总死亡的88%,造成严重的社会和经济问题。慢性病的发生是基因和环境、生活方式等交互作用的结果,是可预防的。在临床上,人体一旦发生器质性变化很难恢复,生命的质量、周期会大大下降。而慢病的特征是,很多在早期是可逆转的,如果能在早期做好防控,给个人、家庭、社会带来的经济负担都大大减少。慢性防控主要依靠早期预防、临床治疗和康复相关健康管理来实现。”所以两次转身都离不开想在更大视野里寻找健康答案的愿望,这大概也是她选择医学的初心。

“2016年底我加盟了交大医学院,迎来了新的角色转换。”从2016年10月起,王慧担任上海交通大学公共卫生学院院长。对于预防医学,或者说公共卫生领域,王慧有着自己独到的见解,“预防这个学科,相对于临床,是比较薄弱的,尤其是2003年SARS暴发之前,大家对此的关注度不是很高。正是因为这次事件,我们才意识到公卫是多么重要,认识到建立完善公共卫生体系的必要性。伴随着环境恶化、人口老龄化、慢病防治、精神卫生、意外伤害等公共卫生问题的日益凸显,全球化健康已受到各国政府的高度关注和重视,很多工作都在紧锣密鼓推进,尤其2016年底我国颁布‘健康中国2030规划’,强调了预防医学的举足轻重,公共卫生迎来重大发展机遇。”接着,她进一步强调:“公共卫生与预防医学学科不是纯理论研究,是一定要应用落地的,它是连接基础、临床、社会的桥梁,研究覆盖从公众到个体的疾病发生、健康管理以及卫生政策问题。”同时,她也向我们透露了她对于公共卫生学院未来发展方向的思考,“公共卫生学院从2002年成立到现在,不过十几年,历史短,基础也比较薄弱。现在发展要围绕特色重点发展,弯道超车;其次,接轨国际化,围绕学科的新兴增长点拓展突破,实现开放性发展。”

最后,王慧结合她在国外学习和工作的经验,对国内外公共卫生这一学科的发展史进行了分析,指出了公共卫生事业与改革开放之间密不可分的关系,“公共卫生与一个国家经济和社会发展水平息息相关,某种程度上来说,正是因为改革开放四十年以来的飞速发展,人们逐渐意识到预防应该走在治疗前面‘关口前移’的重要性,公共卫生这个学科以及公共卫生事业才得以与时俱进。同时,因为经济和社会发展,疾病谱经历了传染病向慢病的转变,使得公共卫生的研究与大健康体系的建设更具有现实意义。”她最后说道:“公共卫生与预防医学学科的发展符合国际导向、国家需求,事关国计民生,是健康中国战略下新形势、新任务、新要求,是历史赋予我们的责任和使命,我们要做的是抓住时代机遇,做强学科,培养卓越公共卫生人才,建设特色一流的公共卫生学院,为助力健康中国交出满意答卷。”