(一)简介

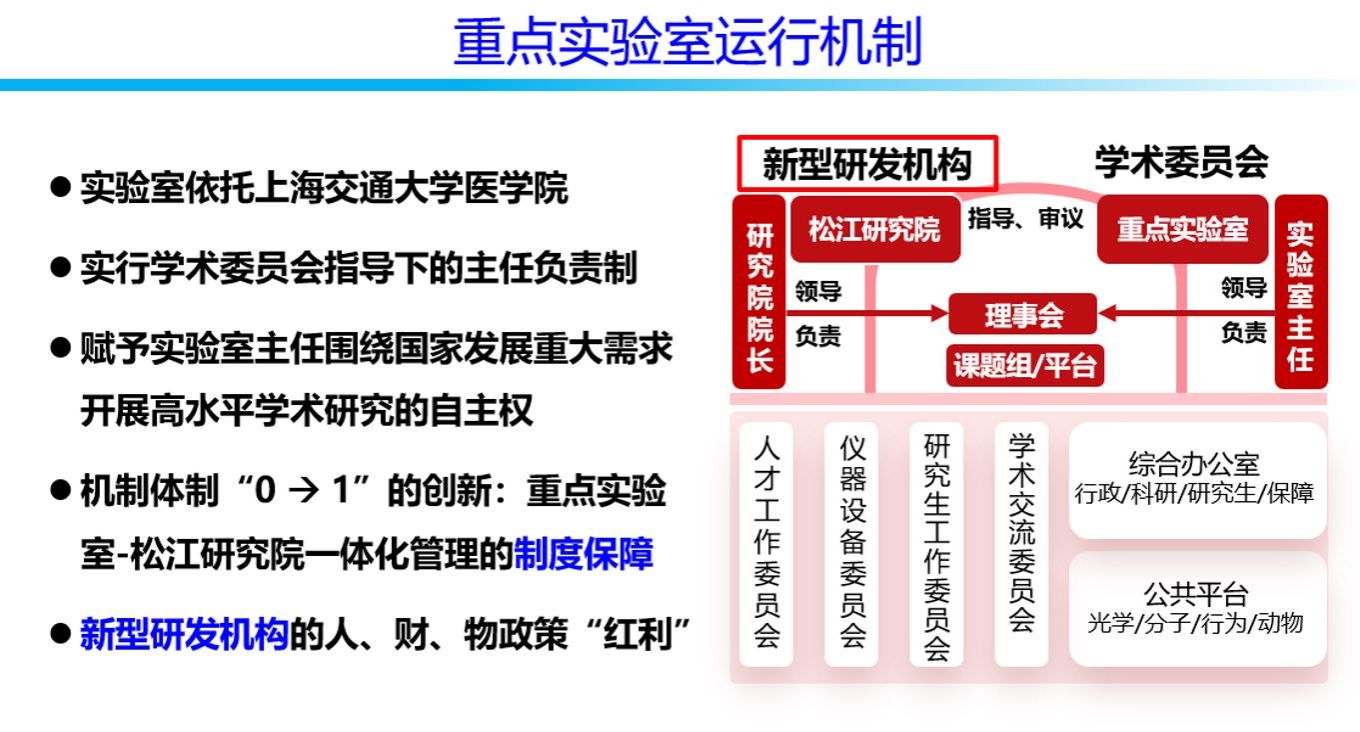

上海市情感脑功能解析与障碍干预重点实验室(筹)于2023年12月1日开始建设,是上海市科学技术委员会批准建设的省部级重点实验室。实验室依托上海交通大学医学院基础医学院和松江研究院,围绕情感编码的神经机制、情感与其它脑功能的交互、情感障碍的识别与干预开展相关基础和转化研究,旨在通过多学科交叉,推动情感障碍相关疾病的诊疗技术发展。实验室以情感环路、情感调控和情感障碍诊疗为主攻方向,建立情感编码、调控和障碍的新范式,搭建情绪情感问题的筛查工具和早期预警体系,开发新型干预和调控手段,提高临床诊治水平。在机制体制上,实验室秉承开放、流动、联合、竞争的运行机制,推动基础研究与临床应用的紧密结合,加速科研成果的转化应用。

近年来,社会、环境、遗传等因素导致的焦虑障碍、抑郁症、成瘾、孤独症谱系障碍等情绪情感疾病在人群中日渐增多,这些重大精神疾病为家庭和社会带来了沉重的经济和心理负担。《“健康中国2030”规划纲要》及《中国防治慢性病中长期规划》已将情感精神障碍纳入了慢病防治目标。因此,解析情感编码的神经机制、阐明情感障碍的发病机制、开发情感障碍的干预新手段,是促进精神卫生、预防精神疾患的基石,也是经济社会稳定发展的基础条件。

(二)发展历程

2011-2022年:实验室开始规划筹备,组建脑科学研究人才梯队。

2023年12月:实验室获批开始建设。

2024年:实验室在学术研究、人才培养、产学研协作等方面取得显著成就,发表高水平科研论文多篇,获批国家级及上海市项目20项。

2024年10月:重点实验室(筹)的揭牌仪式暨第一次学术委员会会议召开。

2025年11月:第二届学术委员会会议

(三)研究方向

上海市情感脑功能解析与障碍干预重点实验室(筹)主要研究方向包括:

1、情感编码的神经机制

2、情感与记忆等的互作

3、情感障碍干预新策略

实验室由上海交通大学医学院基础医学院解剖学与生理学系与松江研究院共建,将传统的神经解剖学、神经生理学与现代情感认知神经科学融合,结合松江中心医院临床资源,体现了跨学科、跨领域的合作与创新,标志着情感脑功能与情感障碍相关疾病研究能级的显著提升。在科学研究产出方面,实验室注重研究的深度及转化价值,筹备阶段已发表科研论文75篇,包括Nature Neuroscience(1篇)、Neuron(2篇)等神经科学顶级期刊,获批国家级及上海市项目20项,承担科技部科技创新 2030重大项目12项,并推动多项科研转化项目,获得企业投资600万元。 实验室目前正在筹建“睡眠基础科学研究中心”,推动科技成果转化,助力上海生物医药产业发展。

(四)组织管理架构

实验室目前已拥有 30位国内外优秀PI和83名科研人员、博士后。实验室设主任1名,由徐天乐教授担任。实验室设立学术委员会,由著名神经生物学家蒲慕明院士任学术委员会主任。实验室筹办阶段在人才引进和队伍建设方面取得显著进展。2024年共有5 人获得国家级人才项目。段树民院士领衔的战略创新团队入选2024年上海高水平地方高校创新团队。此外,实验室通过柔性引才机制,与27名高层次人才签订双聘协议,其中包括9位国家级人才和11位省部级人才。实验室积极与国内外神经科学研究团队及交大基础/临床脑科学团队合作,通过学术交流、组建联合研究中心等形式促进交叉合作与协同创新。实验室为青年骨干人才及研究生的成长设立了诸多保障措施:开设了PI例会制,包括每月举行的PI午餐交流会和 NeuroClub活动;开创“交叉融合、创新育人”的神经科学跨学科研究生培养体系,建立跨学科课程、搭建跨学科培养平台。研究生培养质量显著提升,相关经验荣获2024年上海交通大学教学成果奖一等奖。

(五)实验室未来规划

实验室将继续在国家科技创新2030-“脑科学与类脑研究”重大任务引领下,整合全体团队攻关脑认知机制、脑疾病诊疗及类脑智能三大方向。深化情感特色实验室建设,构建情绪与情感的神经生物学理论框架,发展神经环路调控新策略,推动情感障碍诊疗技术转化。在平台建设方面,打造以松江研究院为核心科创基地,联动附属医院共享资源,打造多学科交叉平台,并持续升级优化平台,支撑各类前沿研究。在交叉合作方面,强化医工融合,发展脑机接口、智能诊疗技术,推动原始创新成果产出。在成果转化方面,与药企共建联合中心,产出高水平论文、专利及诊疗标准,孵化创新药物,助力上海生物医药产业升级。在人才培养方面,实施引育双轨战略,引进海外领军人才,培育国自然青A青B、长江学者、海外优青等国家级项目,完善青年学者“项目-职称-平台”支持链。在机制保障方面,优化实验室理事会管理,强化财务预算与内控体系,深化与附属医院 “医教研”一体化运行,建立跨学科协同创新机制,提升平台能效。