7月1日,我院口腔修复科张文杰团队在《Advanced Materials》发表题为 “Self-Growing Scaffold for Spatial and Border Expansive Regeneration” 的研究论文(DOI: 10.1002/adma.202503057),提出一种自生长支架(SG Scaffold),构建了边界组织匹配扩张的空间拓展再生模型,为解决空间缺失型陈旧性缺损的修复难题提供了新思路。

陈旧性缺损因原生空间丢失与边界组织约束,其再生修复面临再生空间创建与维持的核心挑战。当前临床治疗主要依赖自体组织填充联合皮瓣或黏膜移植等术式,需开辟第二甚至第三术区并实施多阶段操作,手术步骤繁琐且技术难度高。以牙槽嵴垂直骨吸收的增量治疗为例,经典术式需切开牙龈、植入填充材料并完成减张缝合,而有临床数据表明骨增量术后牙龈开裂等软组织并发症发生率最高可达45%。因此,亟待开发更高效的空间再生策略以简化手术流程并实现精准修复。

借助高精度制造技术与体外细胞培养体系的进步,具备个性化、微创化和功能化特征的缺损修复支架已取得显著进展,包括精准匹配缺损形态的3D打印支架、微创植入的可注射水凝胶系统以及模拟器官功能的类器官技术等。然而,现有方法均依赖手术预构再生空间,而针对主动创造额外再生空间的支架研究仍属空白。近期,张文杰团队在《Advanced Materials》发表题为 “Self-Growing Scaffold for Spatial and Border Expansive Regeneration” 的研究论文(DOI: 10.1002/adma.202503057),提出一种自生长支架(SG Scaffold),构建了边界组织匹配扩张的空间拓展再生模型,为解决空间缺失型陈旧性缺损的修复难题提供了新思路。

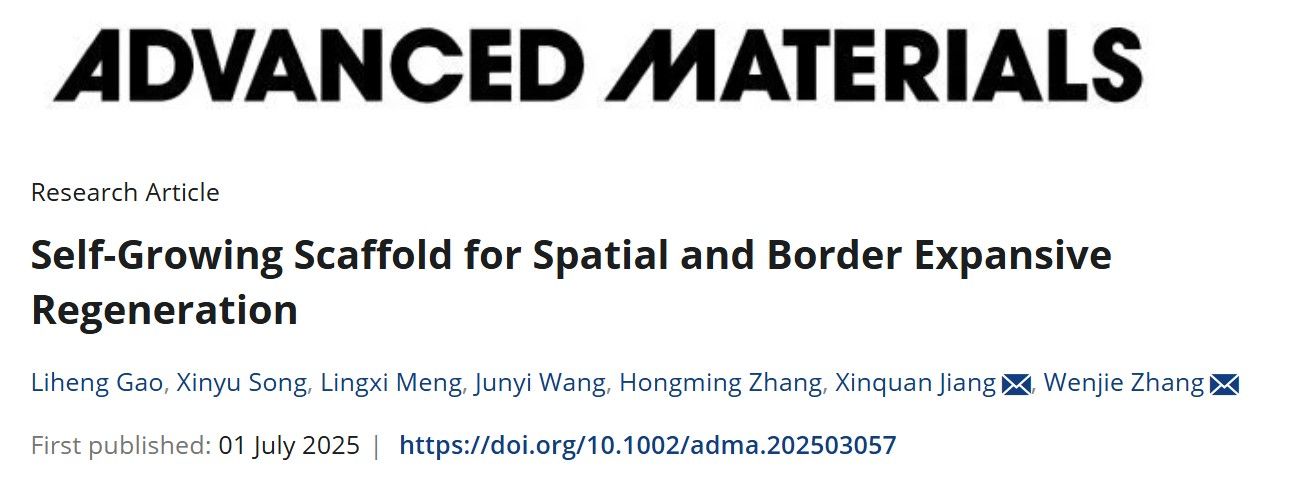

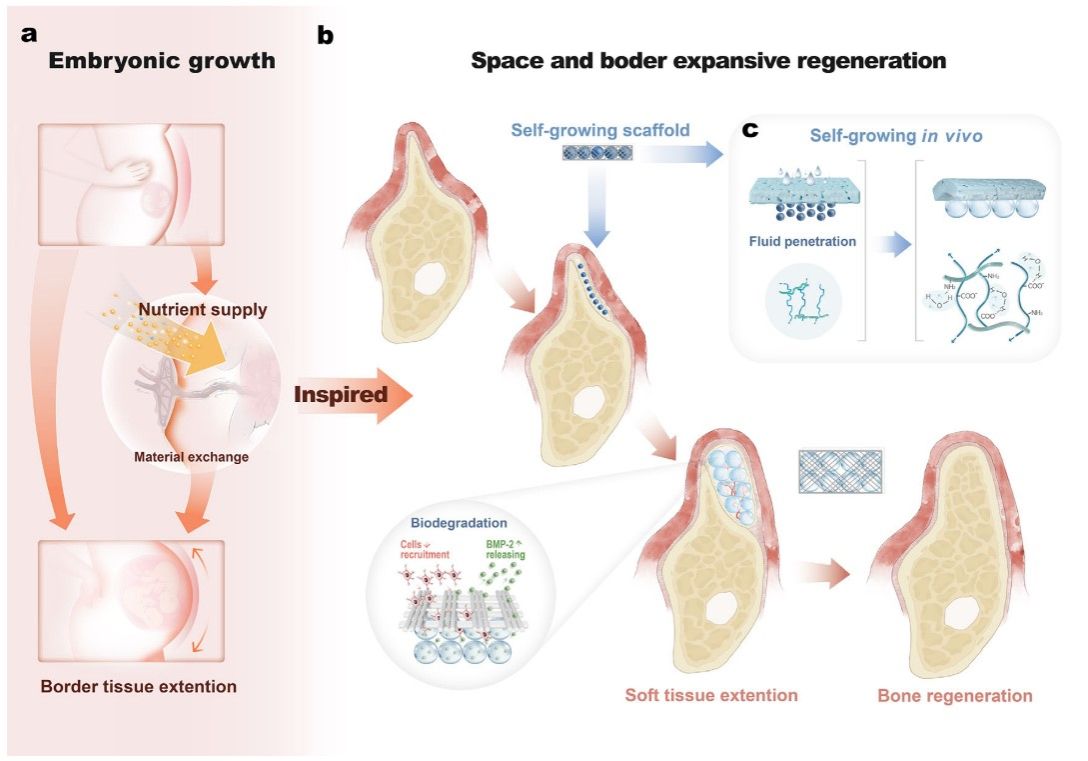

该研究受生物发育过程中体积与边界协同增长现象(如胎儿发育、器官形成)的启发,设计了基于多级亲水聚合物网络的SG支架系统,拟用于难治性牙槽嵴垂直骨增量治疗。SG支架由脱水明胶-壳聚糖(Gel-CTS)水凝胶微球与丝纤维编织外壁组成,通过调控材料吸水特性实现 “微创植入-有序膨胀” 的动态过程:初始体积可缩小至1/6以便微创植入,随后通过有序吸收组织液实现体内可控膨胀,膨胀产生的剪切力可挤压抑制组织血肿形成,还可诱导细胞外基质重塑。机制研究表明,该支架可诱导巨噬细胞向M2型极化并分泌转化生长因子TGF-β1,在扩张形成的再生空间内实现高效骨再生(大鼠颅骨模型中垂直骨高度提升约5倍)。该策略实现了“空间-边界”协同再生,为陈旧性缺损修复提供了兼具临床转化潜力与再生医学范式创新的解决方案。口腔修复科博士后高立恒(合作导师:张文杰)与博士研究生宋欣羽(导师:张文杰)为论文的共同一作。

图1:用于空间和边界广泛再生的SG支架示意图

图2:SG支架的设计、调控机制及其垂直骨增量效果

(供稿 耿屹)