明道信道、立德树人,新学期交大口腔医学院面向本科生开展了系列医学人文课。继邱蔚六院士、罗蒙副书记的人文课讲座之后,学院相继邀请周曾同教授、熊维宁教授分别以“建立良好医患关系”、“不忘初心照汗青—武汉抗疫纪实“为主题,为本科生带来了别开生面的医学人文课,学院党总支书记张玲毅老师与学生们一同聆听。

以仁之心,突破思维桎梏,感悟医学使命

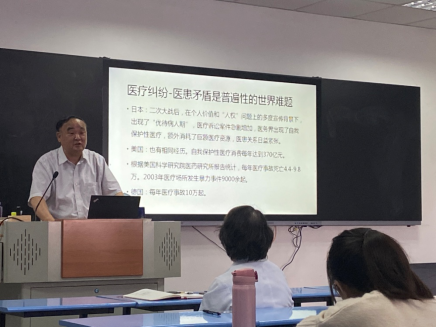

9月24日,九院终生教授、国务院特殊津贴获得者、口腔黏膜病科主任医师、博士生导师周曾同教授走进课堂。恰逢中秋佳节,师生课前互送月饼表达情谊。课程伊始,周老师问到在座学生的医路初心,并对勇于迈入医学殿堂的医学生表示赞许。面对挫折,要记得这份初心和动力;面对压力,要将责任转化为行动。周老师以新冠疫情的关键时间点为轴线展开,从“封城”到“解封”,从“新冠名命”到“医学院开学”,在抗击新冠肺炎疫情的战斗中,一大批前辈投身一线,他们砥砺前行,用智慧与坚韧书写医者仁心。周老师希望在座的医学青年明白,今天的很多成绩是站在前人的肩膀上得来的,医学青年需肩负起时代赋予的重任,接过前辈手中的接力棒!

紧接着,周老师分享了口腔门诊案例,提出要仔细观察,找到诊疗要点,强调口腔医学生要会“从口腔看全身”,注重各科室在临床治疗中的配合与沟通,突破思维桎梏。在“临诊技术和人文情怀”上,周老师以各地方言,风趣地展示了临诊工作中的沟通妙招,以“医德”为抓手,在诊疗过程中了解医患双方需求,理解诊疗行为,取得协调配合。他强调,建立良好医患关系的基础不仅取决于医生和患者,也取决于法律上要明确医患双方的权力和义务,伦理上强化医生的职业修养,舆论上正面宣传引导医患和谐,民风上传承优化公序良俗,多维度协同,助力医患关系改善,打造有爱、有温度的医学人际关系,葆有初衷,做“苍生大医”。

周老师风趣幽默的案例,才华横溢的诗词,暖人心的师者风范,让学生们在“思考与欢笑”中,享受了一场妙趣横生的医学人文课讲座。

集萤火之光,成浩瀚星海,致敬逆行英雄

10月22日,九院呼吸内科主任、上海市抗击新冠肺炎疫情先进个人、上海市首批援鄂医疗队熊维宁教授以在金银潭经历生死67天的所思所悟,为学生带来了主题为“不忘初心照汗青—武汉抗疫纪实”的人文课讲座。

熊维宁老师的到来,使班上同学格外兴奋,他是在疫情中逆行的英雄,更是我们医路的前辈。课堂伊始,17级口腔班班长万天昊同学代表学生向熊老师献花,致敬逆行英雄。

人类发展的历史,从来就是一部疾病斗争史。熊老师以风趣幽默的方式,娓娓道来在武汉67天治病救人的点点滴滴。从“办公室拍照景点”到“小熊漫画羽绒服战衣”,从“同事火速入党”到“医疗队党员大会”的召开,从“第一支提供尸体解剖病例的医疗队”到打造“41美女领唱团的医疗队”,从身着防护服“企鹅漂移”到“气管插管”小组,一件件回忆中,熊老师没有激动昂扬的话语,没有沉重压抑的表达,有的是冲在一线的顽强与真实,顾不上煽情与害怕,他们征服了一个个病毒,书写了一次次奇迹。

3个小时的援鄂点滴分享后,张玲毅书记提到抗疫一线的沉重记忆,熊老师感慨中国疫情的稳定离不开国家人民的万众一心,而自己很荣幸是其中的一员,深知唯有“奉献、团结、协作”才能战胜疫情。当看到抗疫的同伴倒下再也没有起来的时候,当疫情爆发病人因病情急速发展倒下的时候,这种回忆与感受是最心痛与沉重的。

萤火之翼,星火驰援。在疫情面前,病人救治不能耽搁,必须争分夺秒,这里没有一个人退缩,紧急危险面前医疗队共产党员打头阵,不乱阵脚,始终保持“勤思、善学“的素养,发明专利、研究药物,探讨诊疗,抢救了一批危重患者。

随着医学模式的转变,需要培养适应时代发展的具有创新思想、实践能力和责任担当的一流口腔医学人才。学生们在周老师的课中明白了医生不单单是一种职业,更是一种使命,要厚植家国情怀、生命情怀、人文情怀,以和之德行医立身,以善之举终其一生。在熊老师的抗疫分享中,学生们感知医者担当,敬畏生命,领悟科学精神,激荡人文情怀,不忘初心,在未来的医路中,敬畏生命,传递榜样精神,成为有灵魂的医学人才。

(文/图 李玲)