脑卒中(Stroke),俗称"中风",是我国成年人致死致残的首要病因。在幸存者中,超过50%会出现卒中后情绪障碍(Post-Stroke Emotional Disorders, PSEDs),主要表现为抑郁和焦虑症状。这些情绪障碍不仅严重影响患者的功能康复和生活质量,还增加了卒中复发和死亡的风险。然而,PSEDs的病理生理学机制长期以来未被充分阐明,导致临床上缺乏有效的早期诊断标志物和精准的治疗靶点。

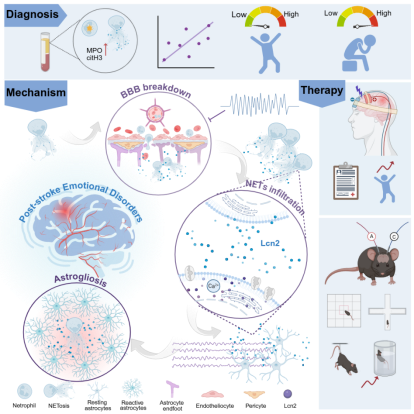

北京时间10月11日,上海交通大学医学院松江研究院高郑润研究员、瑞金医院神经内科吴逸雯主任和基础医学院徐天乐教授联合在《Neuron》上在线发表了题为“Lcn2 from Neutrophil Extracellular Traps Induces Astrogliosis and Post-Stroke Emotional 2 Disorders”的研究论文,揭示了外周免疫系统与中枢神经系统之间的跨血脑屏障的交互机制,确定了中性粒细胞源性脂质运载蛋白2(Lcn2)在PSEDs发病中的关键作用,并为经颅直流电刺激(tDCS)的临床疗效提供了全新的神经免疫学解释。

卒中后情感障碍的预后标志物:外周NETs与PSEDs表型相关

研究团队首先在临床队列数据中进行了系统性分析和深度挖掘。他们发现,在汉密尔顿焦虑量表(HAMA)和汉密尔顿抑郁量表(HAMD)评分较高的卒中患者中,血清中性粒细胞胞外诱捕网(NETs)的标志物——citH3-DNA和MPO-DNA复合物水平显著升高,且与情绪症状的严重程度呈正相关。

NETs是由活化的中性粒细胞释放的、由DNA和抗菌蛋白构成的网状结构,它们是机体抵抗感染的防线,但其过度生成也是多种炎症性疾病的关键病理环节。这一发现提示了一个全新的病理机制假说:卒中破坏了血脑屏障的完整性,允许外周循环中过量生成的NETs侵入中枢神经系统,进而诱发情绪障碍。

脑-体互作新机制:NETs入脑重塑中枢免疫微环境

为验证NETs是否驱动PSEDs,研究人员利用Pad4 ckO小鼠特异性调控NETs的表达。转录组学分析显示,在脑缺血小鼠中,Pad4 cKO小鼠皮层反应性星形胶质细胞标志物表达受到显著抑制,而外源性NETs处理则明显诱导其表达,表明NETs可双向调控星形胶质细胞的分子异质性。进一步通过双光子成像观察星形胶质细胞钙活动动态变化:局部注射NETs可瞬时增强皮层星形胶质细胞钙信号的频率与幅度,长期NETs浸润更引起星胶细胞胞体水肿及其在NETs周围形成空间聚集。这些结果提示,NETs通过星形胶质细胞依赖的方式介导卒中后神经免疫功能障碍。

关键分子Lcn2来源揭示:中性粒细胞源性Lcn2促发PSEDs

通过分析脑卒中和重度抑郁症患者转录组数据,研究团队锁定NETs与星形胶质细胞交互的关键分子——Lcn2。免疫荧光显示,在脑损伤区,Lcn2呈两种分布模式:圆形形态与NETs共定位,而分支状形态则与星形胶质细胞重叠。为明确Lcn2的细胞来源,团队构建了中性粒细胞及星形胶质细胞条件性Lcn2敲除小鼠。结果显示,特异性敲除中性粒细胞来源的Lcn2可有效抑制星形胶质细胞的病理性活化,并显著缓解PSEDs表型;而星形胶质细胞来源的Lcn2敲除则无此保护作用。这表明中性粒细胞衍生的Lcn2在PSEDs发生中起关键作用。

神经调控新机制:tDCS免疫调节缓解PSEDs

神经刺激技术如经颅磁刺激(TMS)和tDCS已成为神经系统疾病的潜在非药物疗法。尽管现有研究多聚焦于其对神经元活动影像,其对免疫微环境的调节作用尚不清楚。本研究发现,在卒中患者队列及小鼠模型中,tDCS均可通过抑制异常的NETs-星形胶质细胞互作,从而缓解PESDs表型。

工作模型:中枢NETs通过释放Lcn2活化星形胶质细胞,tDCS通过修复血脑屏障改善中枢免疫微环境

文章结论与讨论,启发与展望

这项研究深刻地揭示了PSEDs的一种全新机制:卒中外周中性粒细胞形成NETs,突破受损的BBB入侵脑实质,并通过释放Lcn2蛋白导致星胶胶质细胞的病理性活化,最终引发情绪障碍。这不仅为理解PSEDs的发病机制提供了全新的视角,也为临床干预带来了一定启示:

n

新生物标志物:血清NETs变化水平有望成为预测PSEDs的客观指标;

n

精确分子靶点:靶向中性粒细胞Lcn2星形胶质细胞活化轴可能成为治疗新策略;

n

老技术新解释:tDCS通过改善免疫微环境发挥疗效,为其临床应用提供理论依据。

上海交通大学医学院松江研究院高郑润研究员、瑞金医院神经内科吴逸雯主任与基础医学院解剖学与生理学系徐天乐教授为该论文的共同通讯作者。上海交通大学医学院松江研究院刘源、苏州大学林威与同济大学养志康复医院白钟飞博士为该论文的共同第一作者。上海交通大学医学院松江研究院高郑润课题组的葛雨婷、肖元杰以及王冰莹博士等团队成员为本课题做出了重要贡献,同时也得到了上海交通大学基础医学院李岩教授、源申康复研究院单春雷教授、山西大学高丽副教授以及日本理化学研究所脑科学中心Jun Nagai研究员等多位合作者的支持。

本研究得到了科技创新2030—“脑科学与类脑研究”重大项目、国家自然科学基金、上海市自然科学基金以及上海市卫生健康委员会的资金支持。