近日,公共卫生学院妇女儿童健康系团队在环境健康领域顶级期刊Environmental Health Perspectives(IF=10.1)发表重要研究成果。该研究基于上海优生儿童队列(the Shanghai Birth Cohort, SBC)开展暴露组学和环境-基因交互作用分析,从涵盖室外环境、家居环境、传统和新兴化学物、生活行为方式和社会心理等多个类别共70种环境因素中筛选出16种因素与胎儿生长有关,并发现其中一些环境因素(双酚A(BPA),金属Ag和Rb)与母亲和子代2型糖尿病(T2D)多基因风险评分(polygenetic risk score, PRS)存在交互作用。该研究为制定环境干预措施保护和促进胎儿生长提供了新的可参考的流行病学研究证据,并提示具有高T2D遗传易感性的母子对环境暴露更易感。

胎儿生长状况不仅是婴儿发病率和死亡率的一个重要影响因素,还与成年后多种慢性疾病风险有关,且易受到环境因素的影响。因此,明确胎儿生长有关环境因素,采取相应干预措施,将是保护和促进个体和群体短期和长期健康的有效公共卫生学策略。尽管既往已有大量流行病学研究对多种环境因素与胎儿生长结局的关联进行了探讨,但这些研究大多仅关注一种或一类环境因素,假设各环境因素与胎儿生长独立线性相关,不符合人群总是同是暴露于多种环境因素的真实情景,也未考虑不同环境因素间潜在的交互效应和非线性暴露—结局关联对分析结果可能造成的影响。而针对以上研究局限性所提出的的暴露组学(exposome)研究仍十分匮乏。此外,除环境因素外,胎儿生长还受到母子遗传因素的调控,母子T2D相关遗传变异已被证明是影响胎儿生长的重要因素,但其与环境暴露的交互作用也鲜有探讨。

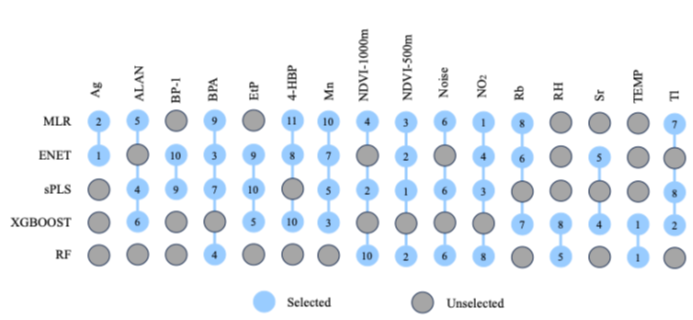

本研究基于上海优生儿童队列(SBC)数据,共纳入了队列中单胎活产、具有出生体重记录以及完成全基因组测序的母子对共1933对;以经WHO生长标准转化后的性别特异性出生体重z值(WAZ)作为胎儿生长结局;并通过地理信息系统、生物样本检测和问卷调查等方式评估并纳入了70种环境因素构建孕期暴露组。研究首先结合5种暴露组学分析方法共同筛选与WAZ相关的环境因素,并绘制Shapley汇总图明确相应的关联方向。在此基础上,进一步分析WAZ相关环境因素与母亲及子代T2D PRS的交互作用。

暴露组学分析共筛选出16种环境因素与WAZ有关,其中包括7种室外环境因素(二氧化氮(NO2)、住宅绿地(NDVI-500m和NDVI-1000m)、夜间人造灯光(ALAN)、噪声、温度和相对湿度)、5种金属及微量元素(Ag、Mn、Rb、Sr、Tl)和4种酚类化学物(BPA、BP-1、EtP和4-HBP)。

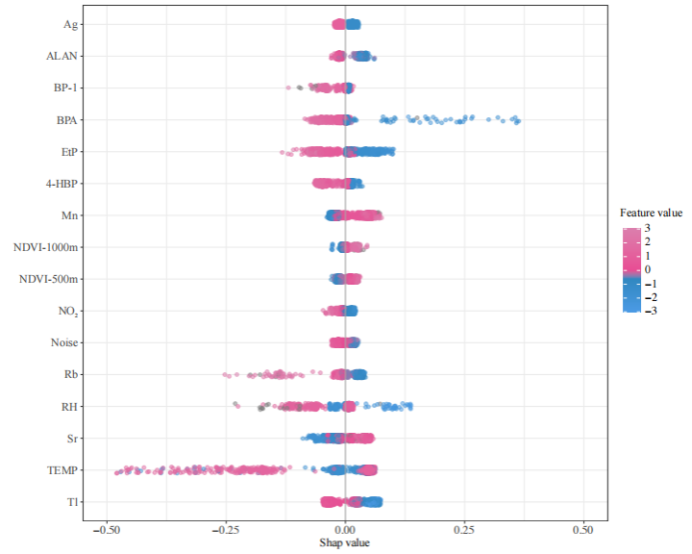

根据Shapley汇总图,在这16种环境因素中,NDVI-500m、NDVI-1000m、Mn和Sr与WAZ呈正相关;Ag、Rb、Tl、ALAN、二氧化氮、噪声、相对湿度和4种酚类化学物与WAZ呈正相关;温度则与WAZ呈“倒U型”非线性关联。

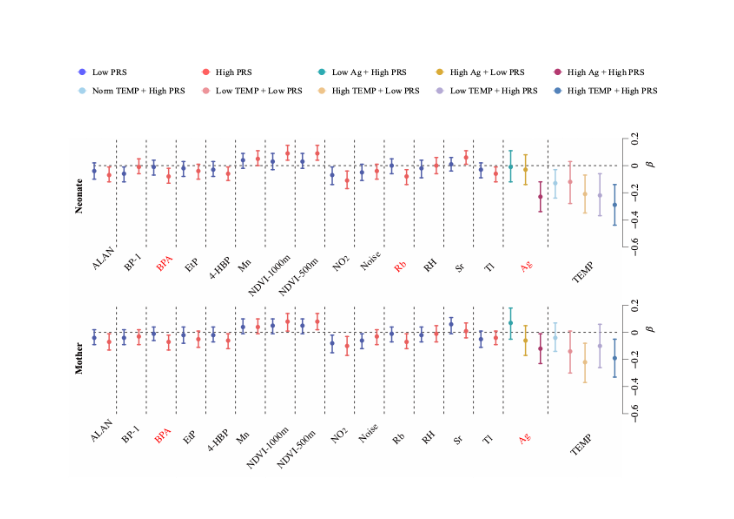

进一步的环境基因交互作用分析结果表明,16种环境因素与WAZ的关联总体倾向于在高T2D PRS的母亲和子代中更显著,且BPA和Ag与母、子T2D PRS,以及Rb与子代T2D PRS的交互效应有统计学意义。

该研究在暴露组水平为制定环境干预措施保护和促进胎儿生长提供了新的科学证据,如继续加强对酚类化学物生产和使用的监管、减少空气污染排放、降低噪声、避免夜间人造灯光的滥用、增加城市绿地、提供适宜温度环境等。而具有T2D高遗传易感性的个体在这一过程中应受到重点关注。

本论文共同第一作者为上海交通大学公共卫生学院博士生江文、医学院附属新华医院研究员黄芸和金虹,通讯作者为公共卫生学院妇女儿童健康系主任张军教授。本研究得到了国家重点研发计划、上海市卫生健康委员会等项目的支持。