1月14日,第四届上海交通大学“十大科技进展”颁奖仪式在上海交通大学2025年科技工作会议上举行,医学院公共卫生学院王慧/刘宁宁团队“结直肠癌特异肠道四界微生物组及互作机制”项目获评第四届校“十大科技进展”。

上海交通大学近年来开展“十大科技进展”评选工作,旨在贯彻创新驱动发展战略,挖掘有潜力的科技进展,培育重大科技成果,扩大科研影响力,打造学术品牌,营造前沿学术氛围。

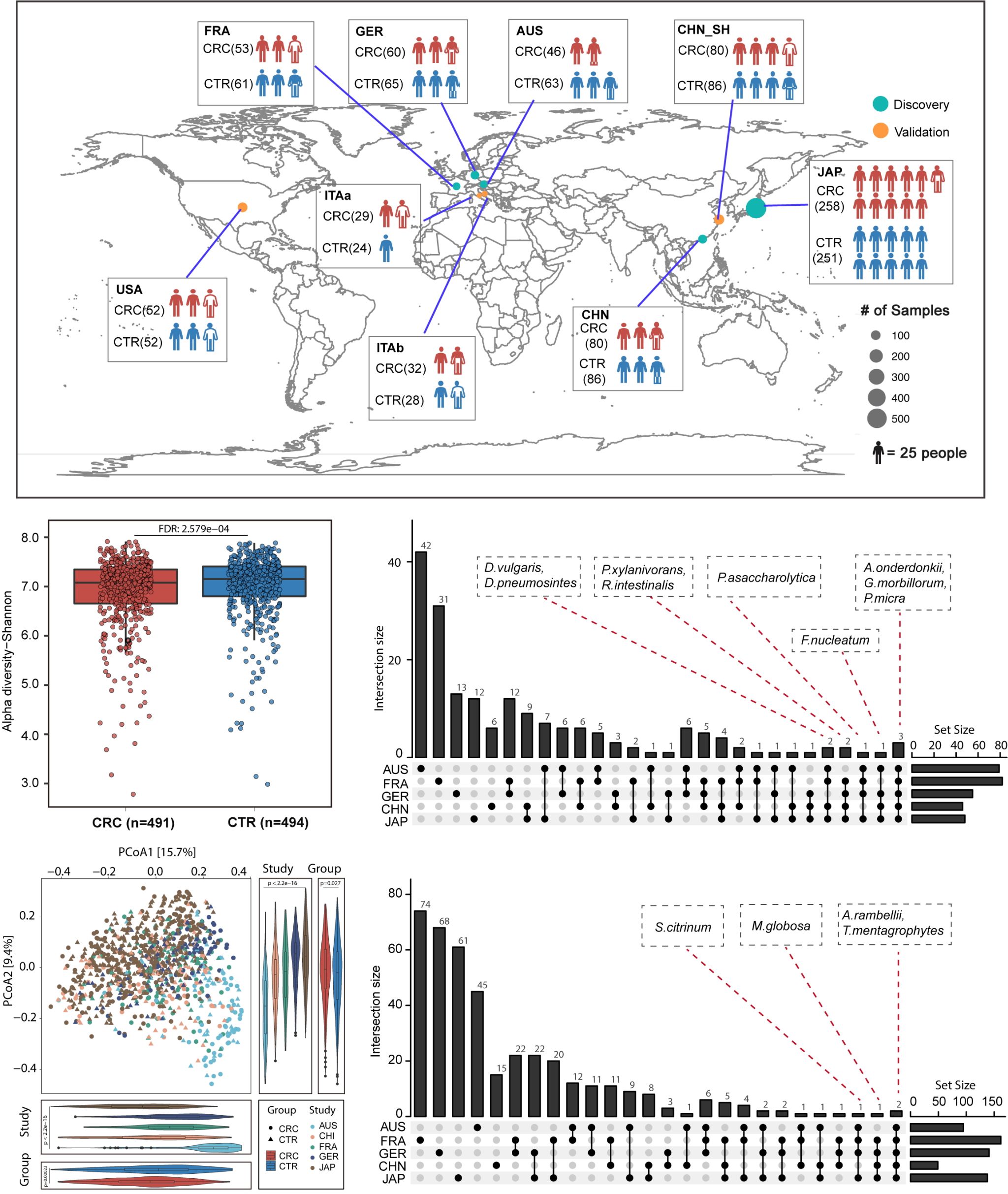

据悉,“多形态微生物组”为癌症新标志。传统研究多集中于细菌等单界别微生物组,忽略了不同界别的相互作用。本成果绘制了全球八个结直肠癌人群队列的肠道四界微生物组互作网络图谱,发现微生物组-营养-免疫互作促进结直肠癌发展的新机制,实现结直肠癌的无创高准确度四界微生物诊断,为结直肠癌早期诊断和预后评估提供了新方法和新思路。相关研究成果发表于Nature Microbiology和Cancer Cell期刊,入选2024年《自然》癌症微生物组研究重大成果和ESI高被引论文。工作获得科技部国家重点研发计划、国家自然科学基金委、上海市高水平地方高校创新团队、上海交通大学医工交叉项目等资助。

图1.全球八个结直肠癌人群队列的肠道四界微生物组多样性

图2.结直肠癌特异肠道四界微生物组互作网络

王慧,二级教授,博士生导师,上海交通大学公共卫生学院院长,上海交通大学数字医学研究院执行院长,上海交通大学医学院单细胞组学与疾病研究中心中方主任,上海市黄浦区侨联主席,上海交通大学医学院侨联主席。国家杰出青年科学基金获得者、国家百千万人才工程入选者、中国青年女科学家奖获得者,享受国务院特殊津贴专家。国务院食品安全委员会专家委员会委员,国家健康科普专家,中国营养科学界首席专家,全国食品与营养专业学位研究生教育指导委员会委员,教育部高等学院公共卫生与预防医学类专业教学指导委员会委员,全国学校食品安全与营养健康工作专家组专家,第一届食品安全国家标准审评委员会微生物分委会主任委员,中国检验检测学会数智主动健康产业协同创新中心主任,上海市食品安全风险评估专家委员会膳食营养专业委员会主任委员,上海市毒理学会理事长,上海市大数据社会应用研究会数字健康专委会主任委员,Elsevier高被引学者,科技部重点专项首席科学家。长期从事主动健康与慢病防控、营养与食品安全、健康教育与健康传播的基础和应用研究。在Nature、JAMA等国际杂志发表SCI论文200余篇,主编专著9部,申请专利60项,成果转化7项,形成国家、行业标准25项,获上海市优秀教学成果一等奖。

刘宁宁,上海交通大学公共卫生学院研究员,博士生导师,医学院单细胞组学与疾病研究中心副主任,国家优秀青年科学基金获得者。研究方向聚焦真菌感染与癌症发展,通过整合微生物组、单细胞组等多组学技术,解析癌症发展过程中的真菌与宿主相互作用的分子机制,提供抗真菌抗癌的新策略和新靶标。以通讯/第一作者在Cancer Cell,Cell Host & Microbe,Nat Microbiol, Nat Protoc, Nat Commun(2024a, 2024b, 2021),PNAS, Cell Res等杂志发表论文40余篇;获授权发明专利4项。承担国家自然科学基金委优青、面上和青年、国家重点研发计划课题、上海市优秀学术带头人、上海市青年拔尖人才、上海市青年东方学者、上海市浦江人才等项目。担任中国抗癌协会整合肿瘤学分会专委会委员、中国医药教育协会微生态与健康专委会委员、中国菌物学会遗传与分子生物学专委会委员、中国药理学会抗炎免疫专委会委员、上海市微生物学会临床微生物学专委会副主任委员、上海市预防医学会卫生检验专委会副主任委员、上海市医学会分子诊断专科分会青委会副主任委员等。兼任hLife、iMeta、Fungal Genetics and Biology等期刊编委和Cell Host & Microbe等期刊审稿人。

来源:上海交通大学医学院单细胞组学与疾病研究中心