9月21日下午,上海-渥太华联合医学院在仁济医院综合楼6楼国际会议室举行了SIM课程特色活动暨2024年度“医学生社会责任论坛”(social accountability forum)。这是一场由学生主导的全英语医学生论坛,由上海-渥太华联合医学院2023级英文班学生主持,邀请了拥有丰富工作经验的医疗行业从业者前来与学生面对面对话。

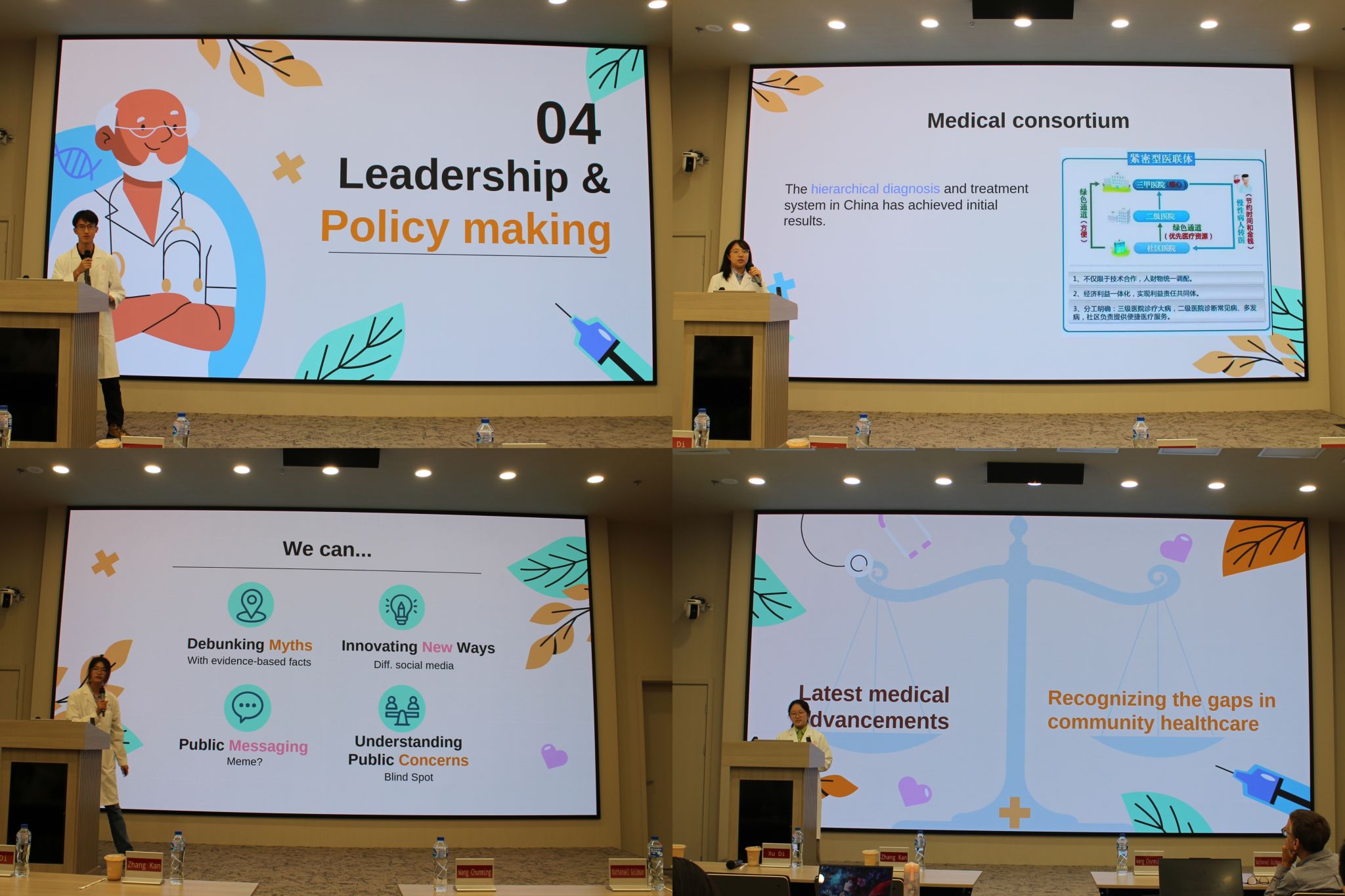

本次论坛一共分为三个部分,第一个环节,由梁筠怡、刘馨遥、王心兰、郑诗工作为学生代表,讨论了医学生所要肩负的社会责任。学生们分别从医学生应当具备专业素养、健康宣教的任务、更多地关心基层医疗情况以及锻炼在卫生管理领域的领导力等方面,阐述了自己的观点。

梁筠怡同学认为社会责任感对医学生至关重要。它提醒我们,医生的角色不仅仅是治疗疾病,更是社区健康的守护者。通过关注社会健康问题,医学生可以更全面地理解患者需求,从而提供更人性化的医疗服务。这种责任感促使同学们不断学习,不仅在医学知识上,更在社会和人文关怀上。在未来将致力于成为能够连接医学与社会的桥梁,为提升社区健康水平贡献力量。刘馨遥同学探讨了在社会科普大环境下,医学生也该迎合趋势,贴合自身情况并充分利用身份优势,在力所能及之下,不但可以传播正确的专业知识,也可以服务社会。王心兰同学认为在当下分级医疗的体制下,医学生需要更多关注基层医疗的情况,理解基层需求和公共卫生问题,肩负起医学工作者的责任,促进社会公平。郑诗工同学认为在人口老龄化的背景下,健康服务体系需要根据健康脆性人群的特点不断适应与调整,而临床医生作为身处一线的医务工作者应该为推动卫生管理改革多多发声。

第二个环节中,三位经验丰富的医生:儿科医生Dr. Nathanael Goldman,仁济医院心内科主任医师应小盈医生和仁济肝脏外科的杨永康医生,与同学们交流对谈,分享了他们对于当下社会中医生承担社会责任的看法。

Dr. Goldman于1995年起为无国界医生组织工作,在多国从事紧急救援和医疗服务项目。他以亲身经历为例,解答了同学们关于如何接待和治疗不同文化背景的病人的疑惑。Dr. Goldman表示,尽管不同文化对疾病有着不同的表述和解释,但是我们应当逐层剖析,发现疾病的相似之处,以及不变的科学和事实。而应小盈医生对同学们提出了integrity(正直),insight(洞察)和inclusiveness(包容)的成为更好地医生的要求,她表示,同学们应当不懈努力,不断求索。杨永康医生分享了自己走上从医之路的经历和想法。从想法的萌芽开始,杨医生始终怀揣善意,在不断的学习中成长,治愈更多的患儿和家庭。最后,同学们和三位医生进行了热烈的讨论,前辈们也对未来的医生给予殷切的期待。

在第三部分,我们荣幸地邀请到了来自医疗行业不同领域的三位嘉宾:陈旻洁女士、张侃医生和徐迪护士,他们分别来自仁济医院门急诊办公室、上海儿童医学中心社工部以及仁济医院国际医疗服务中心。在这一环节中,三位嘉宾围绕“医疗领域的多元合作”这一主题,展开了深入的探讨和交流。

陈旻洁女士首先分享了她在门急诊工作中的经验,她强调了不同医疗角色在整个医疗体系中的重要性。她提到:“在医疗体系中,每个角色都扮演着不可或缺的部分,我们的目标是一致的——那就是为患者提供最好的医疗服务。”陈女士还提到了跨学科团队合作的重要性,她认为,通过有效的沟通和协作,可以更好地满足患者的需求。

张侃先生提到,不仅医学生面临来自学业的巨大压力,在成为医务工作者之后,也同样面对着压力。他分享了医疗团队在面对压力时,可以通过设立目标,一步一步让自己更有成就感,换届压力对心情的影响。

徐迪护士在讨论中强调了护士在创造以患者为中心的医疗环境中的重要作用。她分享了自己的经验:“护士不仅是医疗团队的一员,更是患者情感支持的重要来源。”徐护士还提到了护士在跨学科团队中发挥领导作用的方式,她认为,通过积极参与团队决策和提供专业建议,护士可以为患者提供更全面的护理。

在这一环节的讨论中,三位嘉宾不仅分享了他们在医疗领域的丰富经验,还提出了许多宝贵的建议和见解。他们的讨论提醒我们,医疗领域的成功不仅依赖于医生,还需要护士、社工等其他专业人员的共同努力。通过多元合作,我们可以为患者提供更全面、更高质量的医疗服务。

随着2024年度上海-渥太华联合医学院医学生济医院社会责任论坛的圆满结束,我们期待在未来的医疗实践中,能够看到并参与更多跨学科合作的案例,共同推动医疗行业的进步和发展。